1. 近年のシステム開発の課題

1-1. 大規模化、複雑化するシステム開発の具体的な課題点

近年、システム開発はますます大規模化し、複雑化しています。大規模システムの開発は、要件の把握や設計の最適化が困難になり、コストと時間の増加、品質の低下などの問題が生じます。その一方で、システムに求められる安心・安全の要求は高まっており、製造者・設計者には安全に対する責任がより一層求められています。

1-2. 開発プロセスの改善の必要性

これらの課題に対処するためには開発プロセスの改善が必要です。従来のアプローチでは、個別の要素や機能に焦点を当てていたため、全体最適化が困難でした。システムズエンジニアリングの導入により、システム全体を俯瞰し、統合的なアプローチで開発プロセスを改善することができます。

2. システムズエンジニアリングの概要

2-1. システムズエンジニアリングの成り立ち

システムズエンジニアリングは、元々は米国の航空・宇宙・防衛分野などで大規模・複雑なシステムを開発するために体系化された手法・考え方です。そのため、航空・宇宙や自動車といった安全に対する要求が高い分野で使われておりました。しかし昨今ではシステムはより複雑化する流れになっており、幅広い分野でシステムズエンジニアリングが必要とされるようになってきています。

2-2. システムズエンジニアリングの手法とメリット

システムズエンジニアリングには、要件の管理と分析、モデリングとシミュレーション、リスク管理、コミュニケーションとチーム協力、構成管理と統合などの具体的な手法があります。これらの手法を組み合わせて、システム全体の設計・開発・運用を効率的に行います。

いくつか具体的な手法とそのメリットを紹介します。

- トップダウン方式による開発:

顧客の要求定義から設計に落とし込むトップダウン方式で開発します。トレースを取りながら進めるため、要求を設計まで確実に繋げることができ、変更が発生した場合でも要件の一貫性を保つことができます。

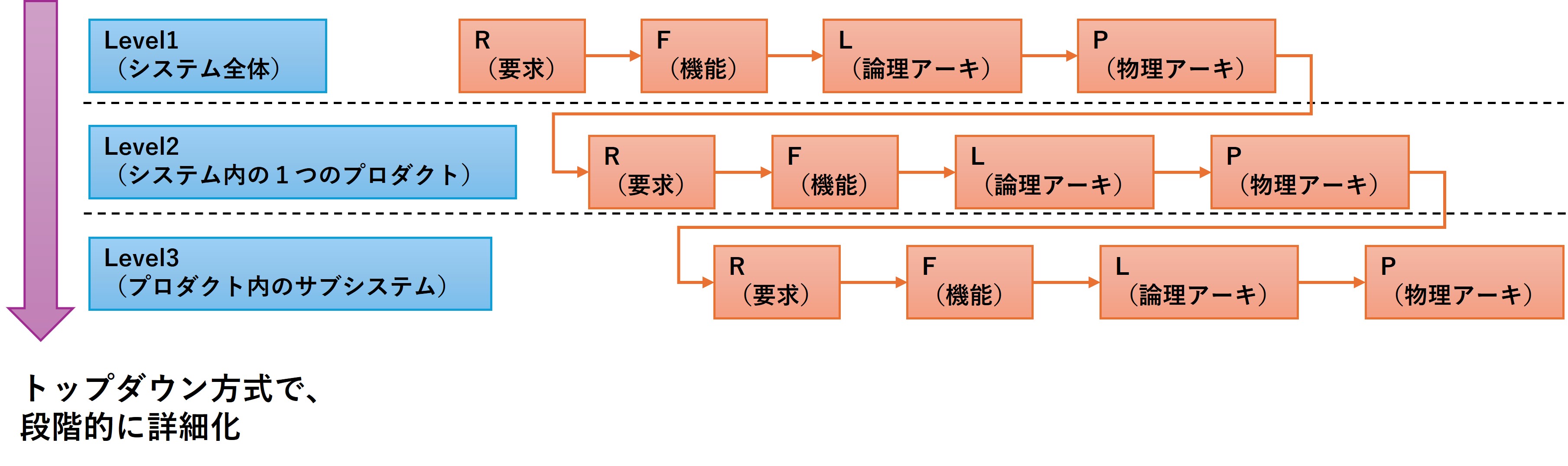

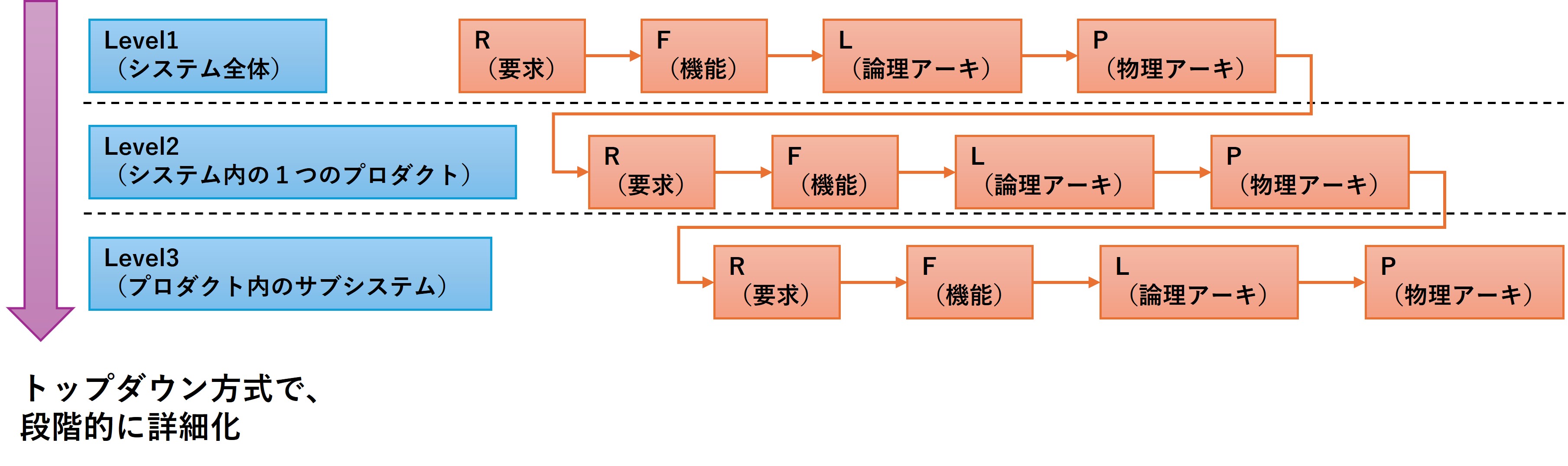

- RFLPと段階的詳細化のアプローチ:

R(要求)→F(機能)→L(論理アーキテクチャ)→P(物理アーキテクチャ)の流れでシステムを定義していきます。このRFLPの流れを、システム全体→製品→サブシステムの順に繰り返し定義していくことで、段階的に詳細度を上げていきます。これにより、システム全体で一貫性を持った開発が可能となり、変更の影響を可視化し、リスクを明確にすることができます。

- モデルベースシステムズエンジニアリング(MBSE):

システムをモデルで表現する手法です。詳細は次に説明します。

3. モデルベースシステムズエンジニアリングの概要

3-1. モデルベースシステムズエンジニアリングの説明

モデルベースシステムズエンジニアリングとは、”モデル”を活用してシステムズエンジニアリングを推進する手法です。モデルとは、開発するシステムを抽象化して、構造や振る舞いを視覚的に表現したもので、SysML(*1)で定義されたダイアグラムによって表現されます。

- *1

- SysML:Systems Modeling Languageの略。OMG(Object Management Group)の登録商標。

3-2. モデルベースシステムズエンジニアリングを導入するメリット

モデルベースシステムズエンジニアリングの導入には、以下のようなメリットがあります。

- 複雑なシステムを図表やシンボルを使って視覚的に表現することで、システムの要素や関係性を直感的に理解しやすくなります。また、SysMLによって表現記法が定義されているので、書き方による認識のズレが無くなります。

- モデルにシステムの要件から定義することで、要件から設計まで一貫性を確保することができ、要件の抜け漏れや矛盾を早期に発見できます。

- モデルでシステムの機能や関係性を表現することで、変更の影響を迅速に評価し、リスクを最小限に抑えることができます。また、モデリングツールによるシミュレーションを行うことで、上流工程から検証や評価を行うことができます。

4. システムズエンジニアリング導入の難点

システムズエンジニアリングは、近年のシステム設計の課題に対処するための重要な手法です。システム全体を俯瞰し、統合的なアプローチで開発プロセスを改善することで、大規模で複雑なシステムの設計・開発における課題に対処することができます。一方で、システムズエンジニアリングの導入と実践には、システムズエンジニアリングの考え方やSysMLなどの知識と、適用する専門分野の知識の両方が必要となります。チーム全体で一定の知識と経験が必要であり、始めてみたものの思ったような成果が出ない、ということもありえます。

当社には自動車や医療機器におけるシステムズエンジニアリングの経験がありますので、システムズエンジニアリングの導入をご支援いたします。

2024年11月

株式会社 日立情報通信エンジニアリング

エンジニアリング事業部 第3本部 第2部 宇田川 仁

※編集・執筆当時の記事のため、現在の情報と異なる場合があります。編集・執筆の時期については、記事末尾をご覧ください。