2020年に改正された食品衛生管理、すなわちHACCPに取り組む企業が増えてきていますが、管理をすべて人手で行うことはコスト面や品質のばらつきの点から、企業の大きな課題となっています。今回の記事ではHACCPの中でもモニタリング(監視)に着眼し、事例を中心に解説していきます。

HACCPについて

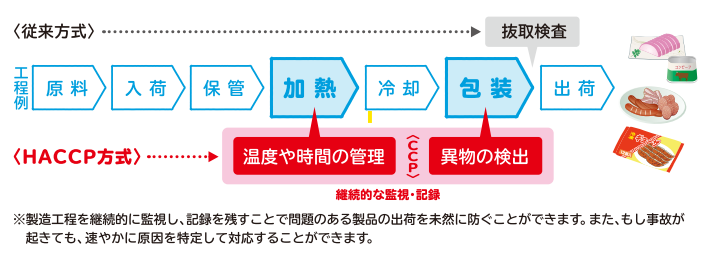

まずは表題にもあるHACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)ですが、一言でいうと「食品を扱う事業者において、その製造から出荷までを監視・管理することで食の安全を守る」ということです。2020年6月から制度化、翌年6月に完全施行、義務化されています。

出典:HACCPを理解いただくために(厚生労働省)

出典:HACCPを理解いただくために(厚生労働省)

食品を取り扱うすべての事業者が対象

HACCPは食品の製造や加工を行う業者に向けた取り決めのように見えますが、食品衛生法における定義では、消費者が手に取るまでのすべてのサプライチェーン(from farm to table)が対象です。すなわち、工場から食卓に食品を運ぶ物流、倉庫、小売店舗、飲食店がこの制度の対象となります。

(1)物流業におけるHACCP対応

主には食品を運ぶ過程での脅威の排除ということになります。この脅威とは、製造過程と同様に異物や細菌の混入、不適切な環境管理(温度や湿度)が該当します。

(2)小売業におけるHACCP対応

物流業者と管理すべきことは変わりませんが、冷蔵ショーケースの陳列での衛生管理だけでなく、カットやリパックといった食品を取り扱う作業時の衛生管理も実施していく必要があります。

(3)飲食業におけるHACCP管理

飲食店では調理前の食材の衛生管理はもちろんのこと、調理人の衛生管理が求められます。また、配膳時のフロア担当者の衛生管理や、食器類はじめテーブルや観葉植物といった病原体の温床となる可能性があることから、管理の範囲は広くなります。

モニタリングの第一歩は温度管理

施行から1年、多く取り組まれているのは冷蔵輸送・保管が必要な食品の温度管理となっています。これは冷蔵室内の温度をモニタリングするということです。また同時に、温度上昇の原因となる冷蔵設備の故障や、温度上昇を引き起こす冷蔵設備の開閉の管理などを合わせて実施している事例もあります。

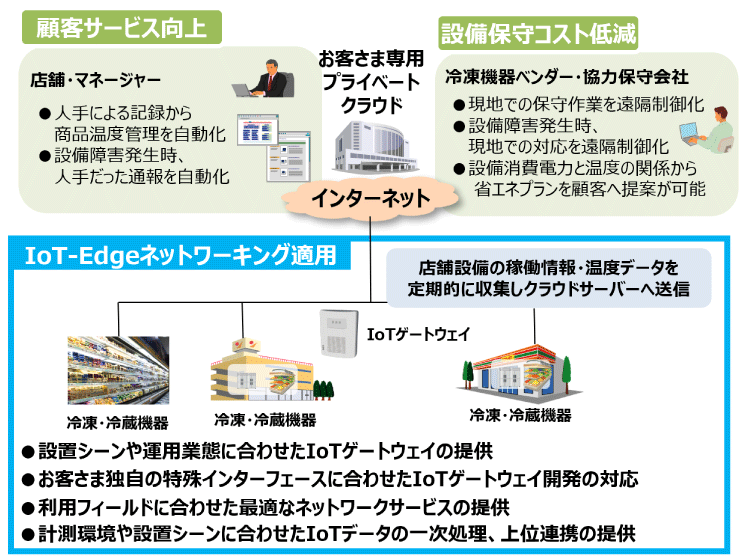

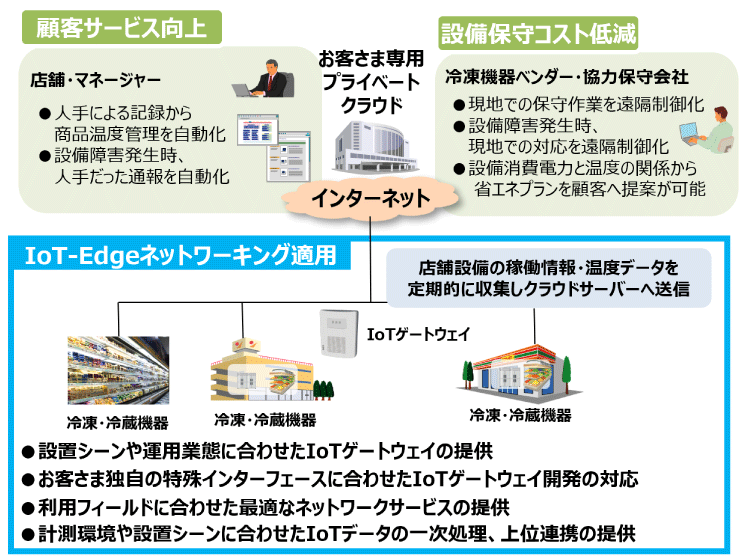

(1)冷蔵設備業者の事例(設備管理+温度管理)

自社製冷凍・冷蔵機の遠隔稼働監視と食品衛生管理の自動化を実現

ユースケース:設備機器の稼働データ収集・可視化 〜その2〜

ユースケース:設備機器の稼働データ収集・可視化 〜その2〜

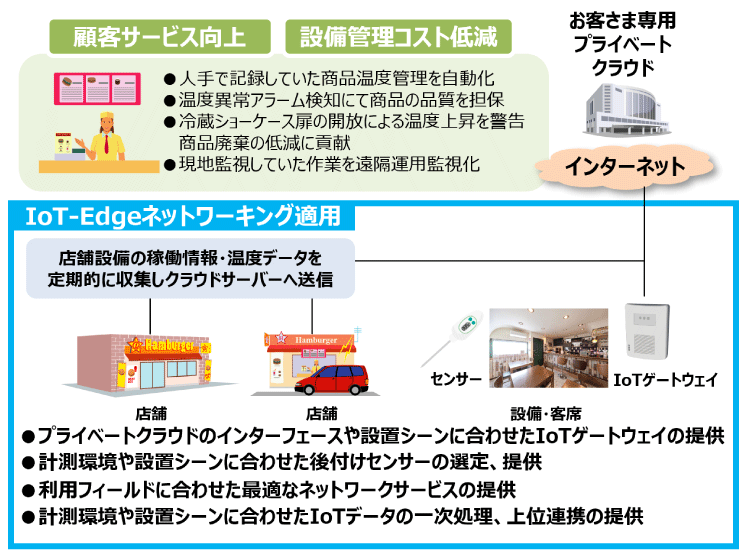

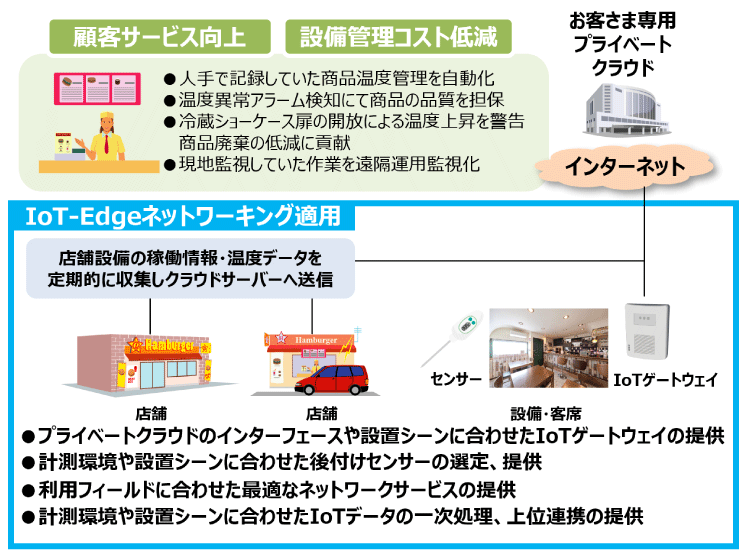

(2)飲食店の事例(冷蔵庫の温度、開閉管理)

店舗設備や客席から温度情報を収集・可視化、適正温度を外れた場合にアラーム通知(遠隔運用監視)

ユースケース:温度データの収集・可視化

ユースケース:温度データの収集・可視化

カメラを使ったモニタリングのご提案

温度監視以外にも脅威検知として、食品の保管・輸送中にパッケージや梱包荷物の外損がないかなどのチェック、食品そのもののダメージや変色具合、調理人の調理着やマスク・手袋の監視などを、カメラ画像を使って監視する方法も有効といえます。

(1)荷物の外観検査

外損は異物混入や微生物などの侵入の原因となることが多く、モニタリングの必要性があります。これらの外観異常は画像を使って検知することができます。

(2)食品の外観モニタリング

食品の一部には、加工過程での異物混入や外傷による腐食の個体差などが出てきます。このような検査を従来は人の目で実施してきました。現在では画像処理技術によって高速・大量に検知できる技術が進歩しています。

(3)調理着・マスクの着用管理

作業者の衛生管理で必要なのが調理人の調理着やマスク・手袋の着用となります。調理着が正しく着用されているかの検査も衛生管理で必要になります。こちらもAIをつかった画像解析で検知が可能です。

その他モニタリング

ここまでお話しした以外にも、感染症対策で定常化された食品を取り扱う人の体調モニタリング(体温、顔色)や、空気中のウィルスを電気的に把握するセンサーなどもあり、今後の取り組みとして期待されています。

まとめ

以上、HACCPを題材として当社技術による解決事例、解決提案のお話をしてきました。ほかにもさまざまなモニタリングのアイデアがあるかと思います。もし「こんな困りごとがあるので解決してほしい」「こんなアイデアがあるので具現化してほしい」などのご要望がございましたらお気軽にご相談いただけたらと思います。当社および当社パートナーと協力した最適なご提案を差し上げます。

2022年9月

株式会社 日立情報通信エンジニアリング

営業統括本部 ビジネス開発本部 ビジネス推進センタ センタ長 平田 雅一

※編集・執筆当時の記事のため、現在の情報と異なる場合があります。編集・執筆の時期については、記事末尾をご覧ください。

ユースケース:設備機器の稼働データ収集・可視化 〜その2〜

ユースケース:設備機器の稼働データ収集・可視化 〜その2〜 ユースケース:温度データの収集・可視化

ユースケース:温度データの収集・可視化