こんにちは、ネットワーキング事業部 研究開発部の増井 健志です。

私は、製造業の生産ライン、鉄道、経営分析などの分野でソフトウェア開発に長く携わってまいりました。現在は、当社のネットワーキング事業を支援するためのシステム開発を担当しています。

近年、ChatGPTをはじめとする生成AIの急速な進化により、ビジネスシーンでの活用が加速しています。

当社でも、生成AIを活用した業務改革に積極的に取り組んでおり、ChatGPTを活用したチャットボットを導入済みです。

今回は、私たちの生成AIを活用した業務改善の取り組みについてご紹介させていただきます。

生成AIがもたらす業務改革

企業活動には多くの定型業務が存在します。見積書の作成、議事録の整理、お客さまからの問い合わせ対応、設計書のガイドラインチェックなど、これらの業務には高い精度と一貫した品質が求められます。

これまで、これらの業務は人の手によって丁寧に行われてきました。

しかし、働き方改革や業務効率化が求められる中、生成AIを活用することで、より効率的かつ高品質な業務遂行が可能になってきています。

ソフトウェアの力で広がる可能性

生成AIの活用において重要なのは、単にAIを利用するだけでなく、それを自社の業務に最適化することです。

当社ではソフトウェアエンジニアリングの経験を生かし、生成AIと社内の既存システムや帳票と連携させた独自のアプリケーション開発に取り組んでいます。下記はその取り組みの一部です。

1. 見積書作成支援:レイアウトの異なる見積書から必要な情報を抽出し、社内帳票に転記

2. 議事録作成支援:会議の要点を自動的に整理し、会話内容を発言者ごとに文字で記録

3. 問い合わせ対応:過去の対応履歴やナレッジベースと連携し、技術的な問い合わせへの回答を支援

4. ガイドラインチェック:社内規定やプロジェクトごとに定義したガイドラインに基づき設計書をチェック

これらの取り組みにより、従来の業務プロセスを根本から見直す機会が生まれています。

テスト運用から実用化へ

現在、いくつかの業務において生成AI活用のテスト運用を開始しています。

一例として、見積書作成業務の改善事例をご紹介します。

当社はITインテグレーション事業を手掛けていますが、お客さまからは複数の購買先にまたがるIT機器の見積もりを一括して提出することが求められます。

従来、この作業は各購買先から受け取ったPDF形式の見積書から品名、単価、数量などの情報を確認し、社内帳票に転記しており、すべて人手で行っていました。担当者は見積書の内容を目視で確認し、必要な情報を手作業でコピー&ペーストしていたため、多くの時間を要し、また入力ミスも発生していました。

この課題を解決するため、生成AIを活用したアプリケーションを開発しました。

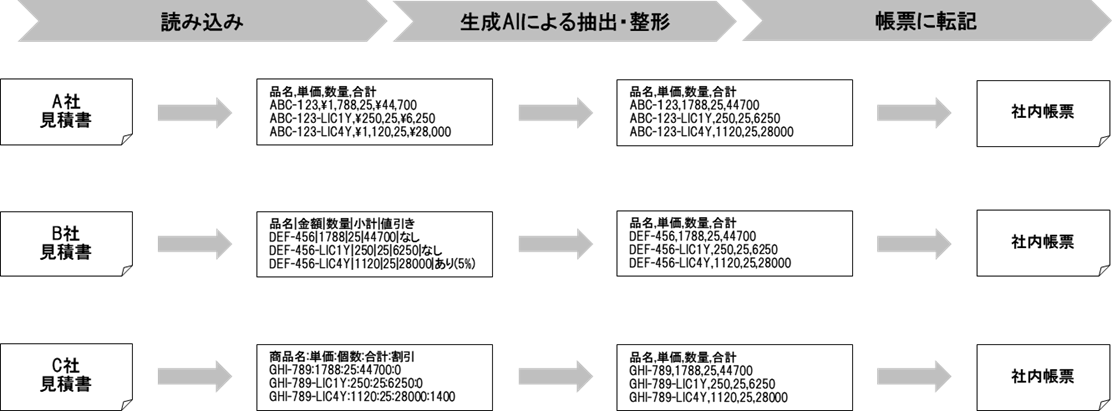

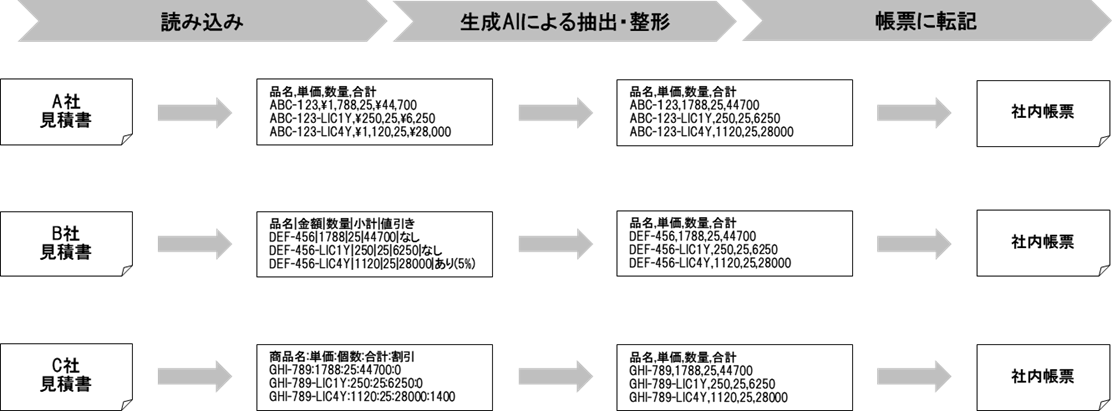

その仕組みを図1.でご説明します。

図1. 生成AIを活用した見積書作成支援アプリケーションのデータフロー

アプリケーションは次のように動作します。

最初に、複数ある購買先の見積書からデータを読み込みます。購買先によって見積書のレイアウトは異なるため、この時点ではデータのフォーマットはバラバラになっています。次に、このデータを生成AIに入力し、品名、単価、数量などの見積書作成に必要なデータを抽出し、共通のフォーマットに整形させます。最後に、整形したデータを社内帳票に自動で転記します。

この自動化により、手作業による入力ミスを解消できただけでなく、従来は1時間を要していた作業時間を30分に短縮することができました。

今後の展望

生成AIの活用は、まだ始まったばかりです。しかし、その可能性は計り知れません。

当社は、以下の3つの観点から、さらなる業務改革を推進していきます。

1. 業務プロセスの最適化

- 定型業務の自動化による工数削減

- 人的ミスの低減

- 品質の均一化

2. ナレッジマネジメントの強化

- 暗黙知の形式知化

- ノウハウの共有と活用

- 技術継承の効率化

3. 新しい価値の創造

- AIと人間の協調による新しい働き方の確立

- 創造的業務へのリソースシフト

- お客さまへの新たな価値提供

おわりに

生成AIの活用は、単なる業務効率化にとどまりません。

私たちは、AIを「協働するパートナー」として位置づけ、人とAIがそれぞれの強みを生かしながら、より良い成果を生み出せる環境づくりを進めています。

今後も、ソフトウェアエンジニアリングの専門性を生かしながら、生成AIを活用した業務改革を推進し、お客さまへの価値提供を拡大していきたいと考えています。

AIと共に進化する企業として、新しい可能性に挑戦し続けます。

2025年6月

株式会社 日立情報通信エンジニアリング

ネットワーキング事業開発本部 研究開発部 増井 健志

※編集・執筆当時の記事のため、現在の情報と異なる場合があります。編集・執筆の時期については、記事末尾をご覧ください。