みなさま、こんにちは。 CTOの森山です。

本日は、私たちが取り組む脱炭素化社会への貢献の第4弾として、当社の施策についてお話しいたします。

「えっ?第3回じゃないの」と思われるかも知れませんが、

脱炭素化社会への貢献【第1回】私たちの脱炭素化に向けたイニシアチブとは?

脱炭素化社会への貢献【第2回】脱炭素化に向けたイニシアチブ ①バリューチェーンのCO₂排出量の見える化

に続き、サイドストーリーとして

カーボとジーナのゆるっとエコトーク〜CO₂排出量の削減〜

を発信しています。みなさま、お気づきになられたでしょうか?

今回は、第1回で取り上げた当社での脱炭素化に向けた3つのイニシアチブのうち、2つめの「CO₂排出量の削減」についてお話しします。

自社内におけるCO₂排出量の削減

当社は、自社内のCO₂排出の削減施策の一環として、オフィスや事業所の最適化と徹底した無駄の排除に取り組んできました。

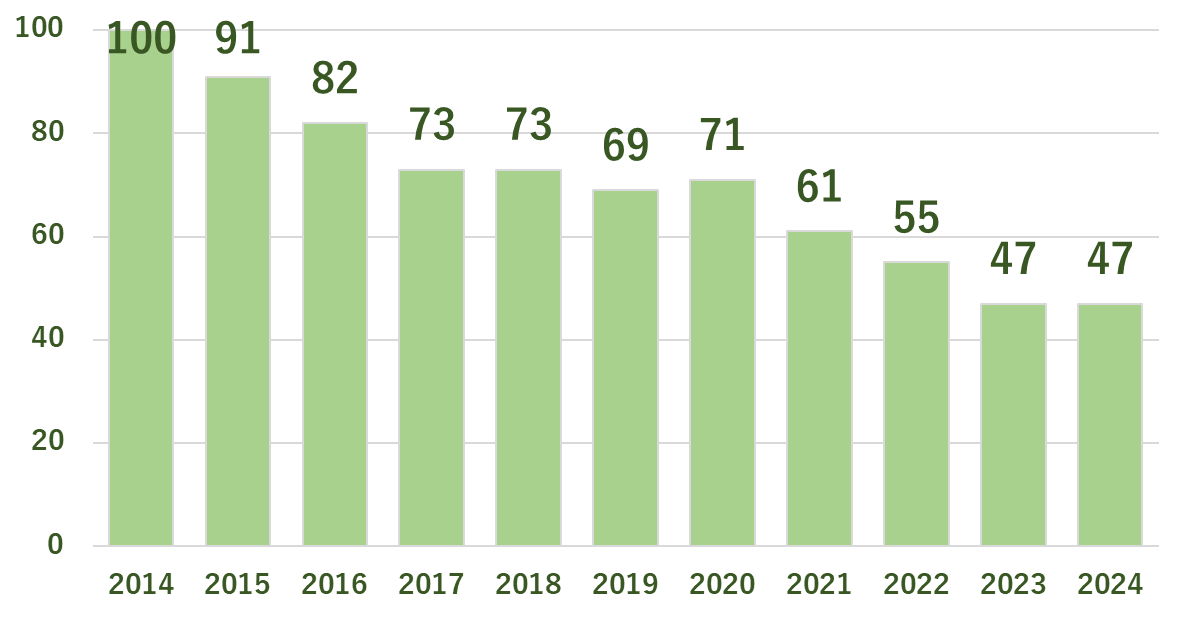

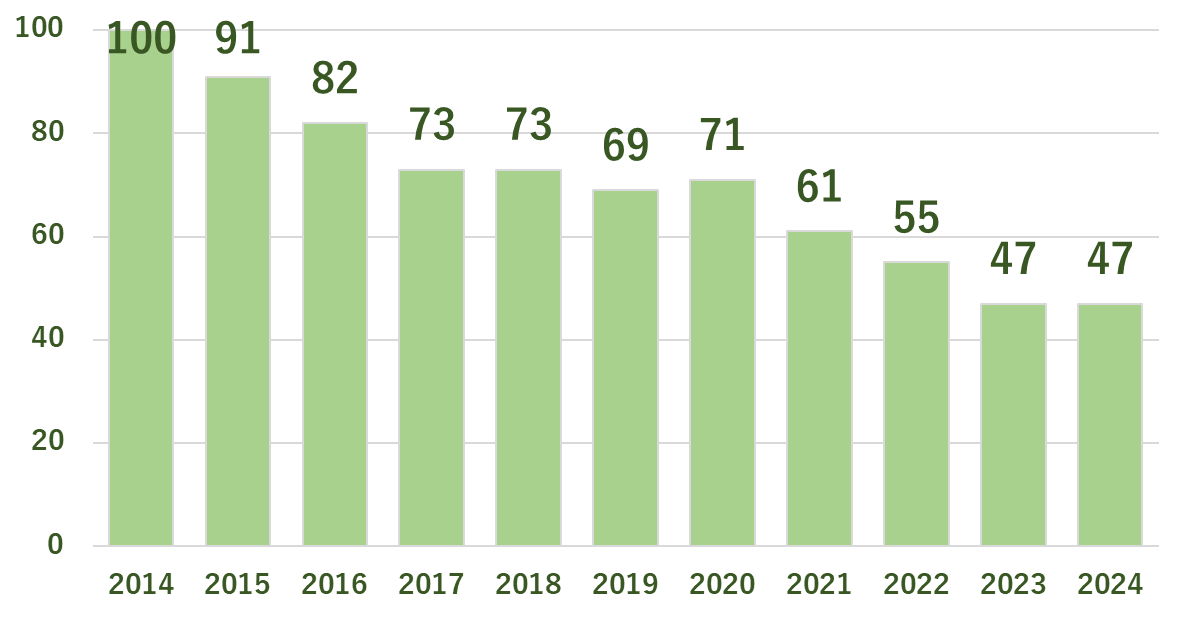

オフィスや事業所の最適化については、2つ持っていた生産拠点を一つに統合することにより大幅なCO₂削減を実現しました。また、生産拠点内のエリアごとに電力使用量の可視化を進め、生産設備の稼働量の工夫により電力使用の無駄を削減しました。その結果2024年度は2014年度と比較して50%以上のCO₂排出量の削減を実現することができました。

図1. 当社事業所(ファクトリー・オフィス)でのCO₂排出量の年次推移

(注:数値は2014年の排出量を100とした場合の値)

更に2024年度にはCO₂排出量削減の新ロードマップを策定し、今後はCO₂フリー電力の導入を進めて2030年のカーボンニュートラルをめざします。

自社内におけるCO₂削減に加えて、当社はソリューションによる世の中のCO₂削減についても積極的に取り組んでおり、その取り組みについてお話ししたいと思います。

エンジニアリング事業におけるCO₂排出量の削減に向けて

当社のエンジニアリング事業では、さまざまな分野・業界のお客さまの製品開発に寄与していますが、近年はCO₂排出量を削減や持続可能な社会の実現に向けた先端技術やプロセスの適用ニーズが高まっています。

そこで本ブログでは、エネルギーマネジメント分野とソフトウェア開発分野を例にとって、市場の動向を紹介したいと思います。

具体的には、前者に関し「エネルギーマネジメント技術とEV充放電器」の事例を、後者については「グリーンソフトウェア実現への挑戦」について詳しく説明します。

〜エネルギーマネジメント技術とEV充放電器の事例〜

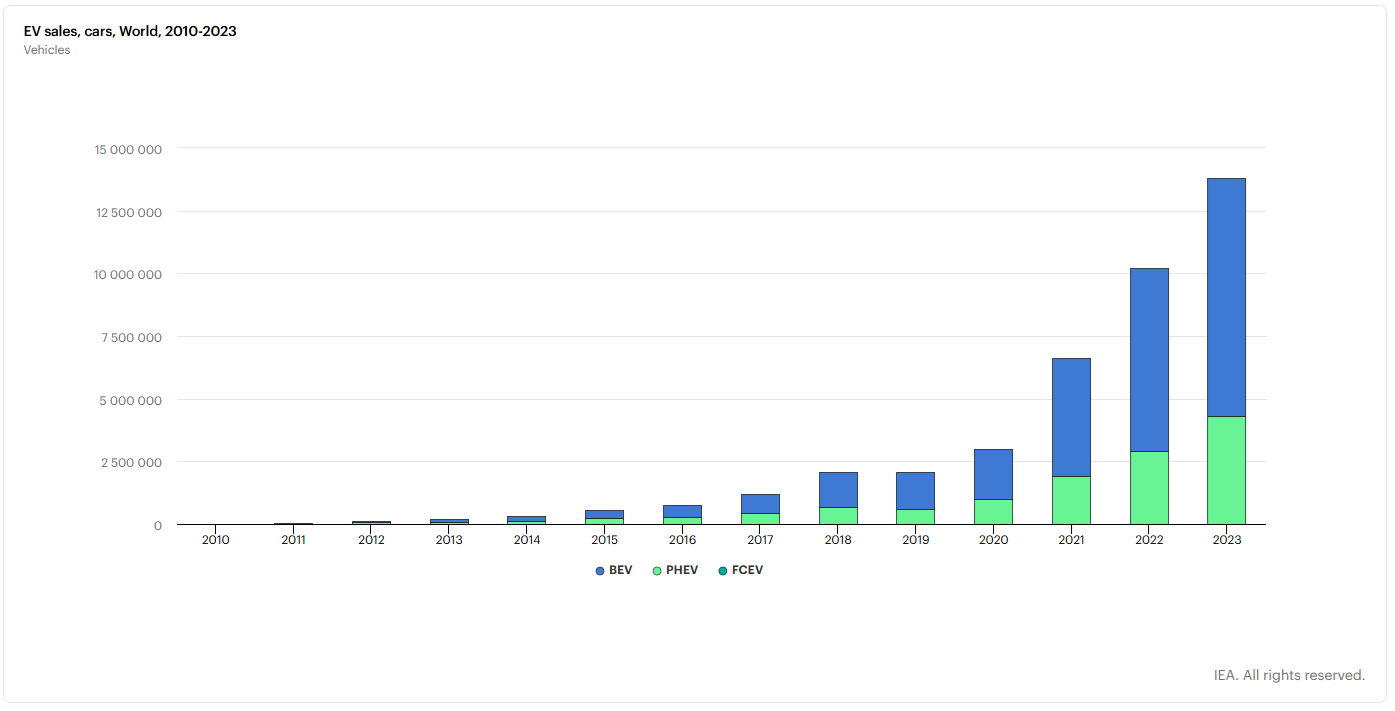

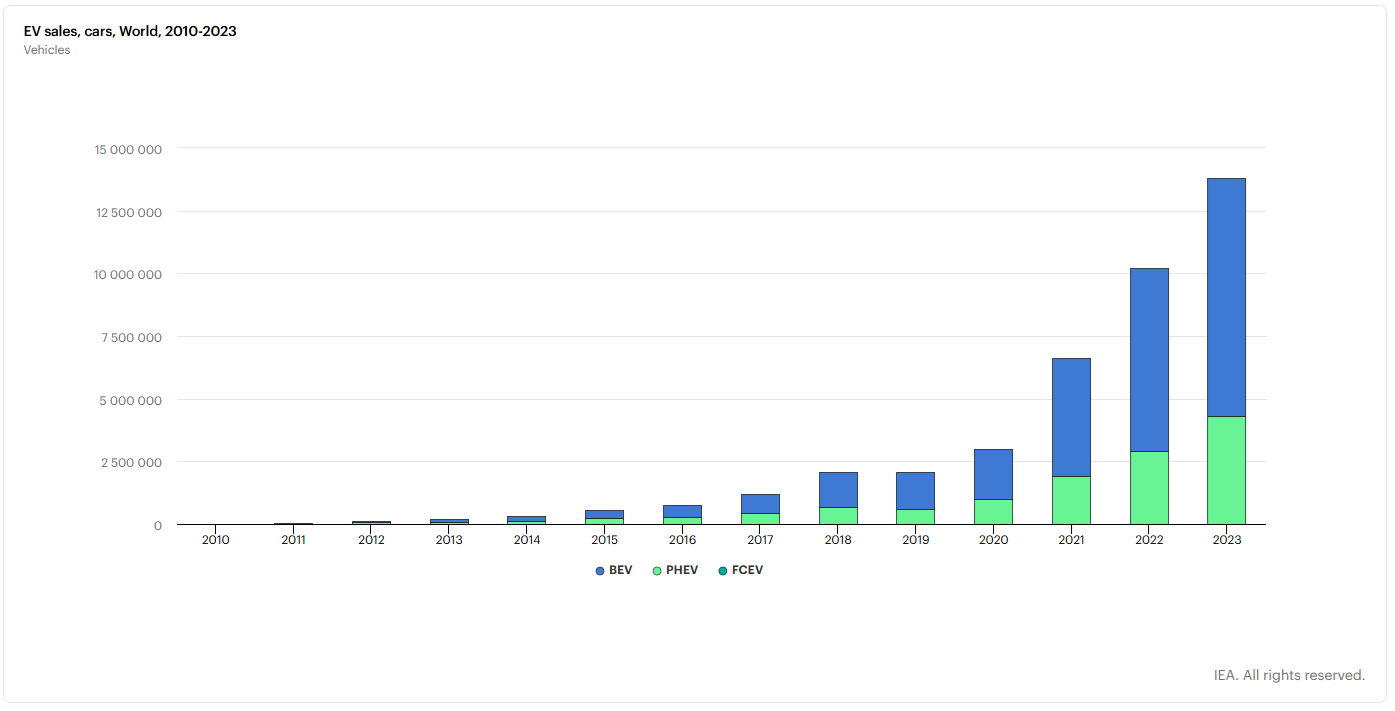

近年、電気自動車(以下EV)は図2に示すように急速に普及してきています。EVはガソリン車と比べて環境にやさしい乗り物で、走行時に二酸化炭素を含む排気ガスを排出しないため、大気汚染の改善や地球温暖化の防止に貢献できると期待されています。このため、個人だけでなく多くの企業や事業者が自社の車両をガソリン車からEVに切り替える動きが広がっています。

図2. EV販売量 World 2010-2023(出典:Global EV Data Explorer, International Energy Agency)

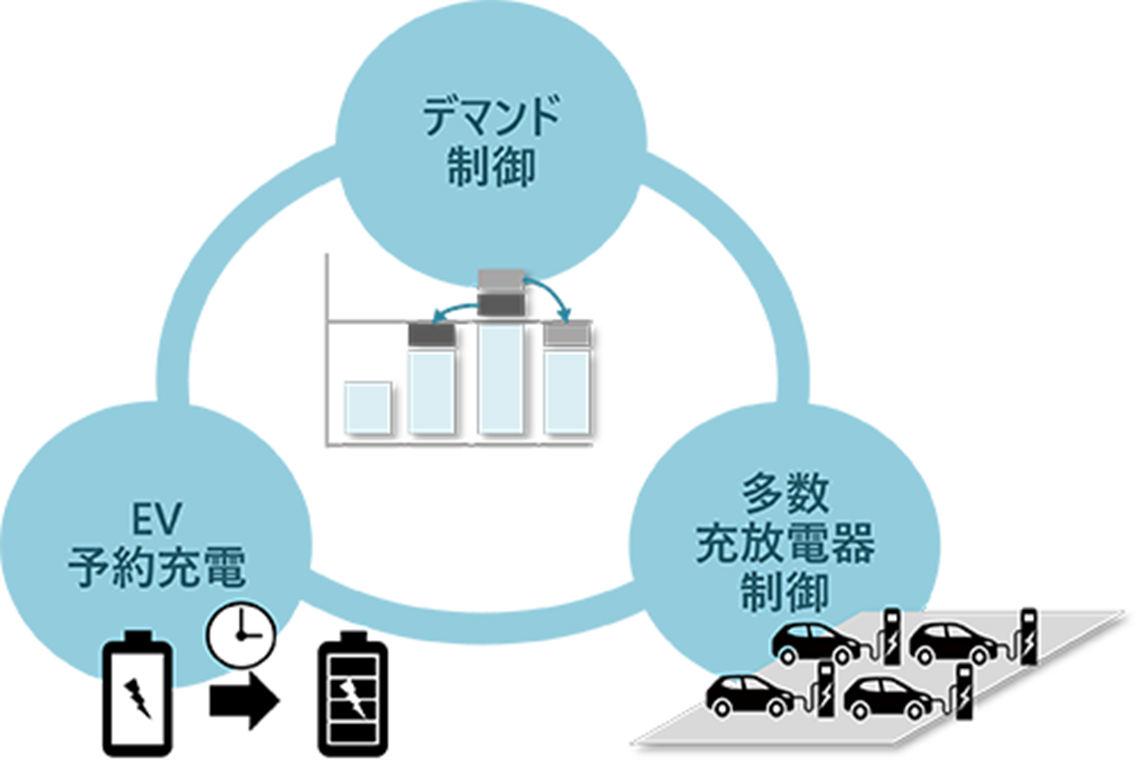

一方、EVは当然ながら電気が必要で、充電や放電制御をうまくしないと逆にCO₂を多く排出してしまう可能性があります。そんな悩みを解決するのが、多数のEV充放電器を一括で制御する当社の「EV充放電の群管理アプリケーション」です。

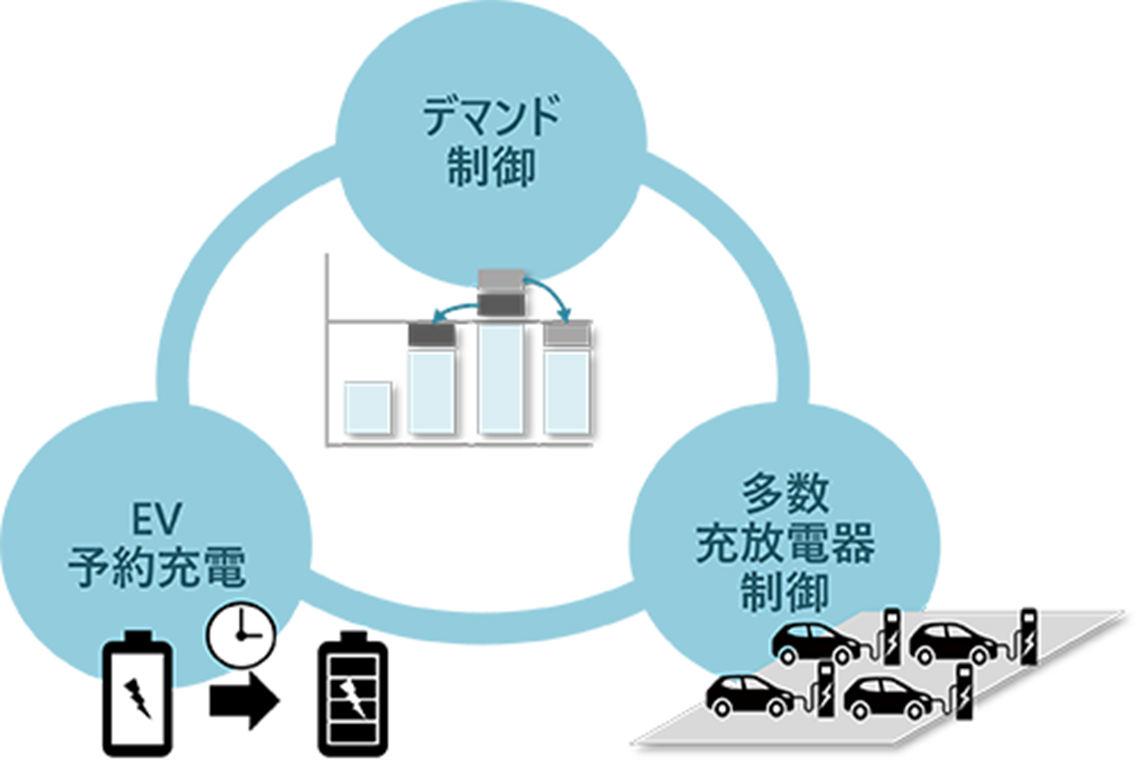

図3. EV充放電の群管理アプリケーションの機能

「EV充放電の群管理アプリケーション」では、多数のEV充放電器をまとめて「群」とみなすことで1つの大きな電力リソース、1つのバッテリーとして最適に制御し、効率的な充放電制御を行います。

EV充放電の群管理アプリケーションは、以下のように動作し、電力の無駄をなくしCO₂排出量を低減します。

(1)充放電器制御技術による効率的な予約・優先充電制御

・予約充電: 車両ごとの充電完了リクエスト時間と残量を考慮し、効率的な充電順序を決定します。夜間など電力使用量が少ない時間帯に充電することで、発電所の発電量を平準化し、CO₂排出量を削減します。

・優先充電: 利用を優先したいEVを先に充電し、当日使用しないEVには充電しません。これにより充電量を他のEVに回し、充電に必要な電力量を削減しCO₂排出量を低減します。

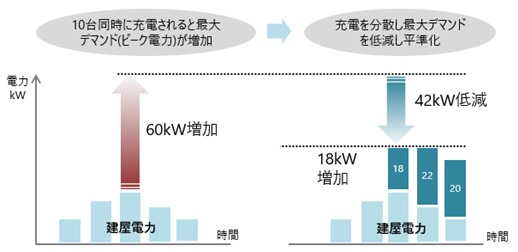

(2)エンジニアリング技術による「群」全体を最適化したデマンド制御

・「群」全体の総電力使用量がデマンド値*1を超えない範囲となるよう充放電器の稼働を調整します。電力需要のパターンから超過の可能性がある場合、優先度の低いEVから放電を行い、充電に使用することで、総電力使用量を最適化します。これにより、発電所のCO₂排出量が減少し、電気料金の低減にもつながります。

- *1

- デマンド値とは、30分ごとの平均使用電力量で、最大デマンド値は基本料金の算出に使用されます。

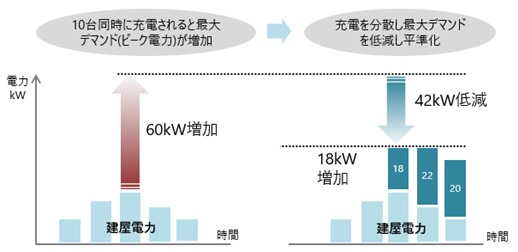

図4. 6kWのEV充電器10台(計60kW)を42kW低減となるように平準化した場合の例

このように、当社の保有する制御技術とエンジニアリング技術を掛け合わせることで、CO₂排出量削減に寄与できるのです。私たちの技術が、持続可能な未来を築く一助となることを心から願っています。

〜グリーンソフトウェアへの挑戦〜

気候科学、ソフトウェア設計、電力市場、ハードウェアおよびデータセンター設計が交差する新興分野として、「グリーンソフトウェア」が注目されつつあります。

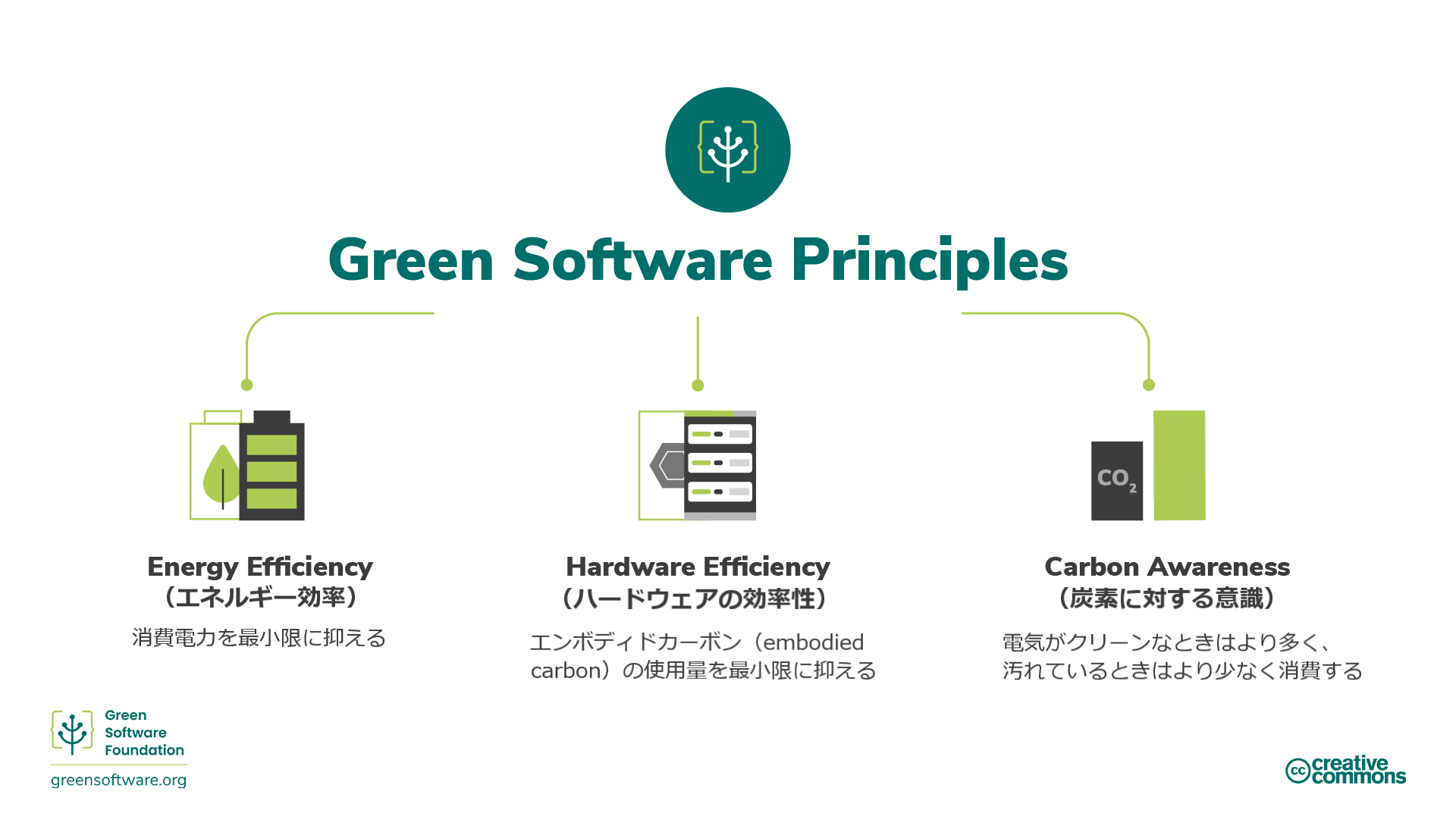

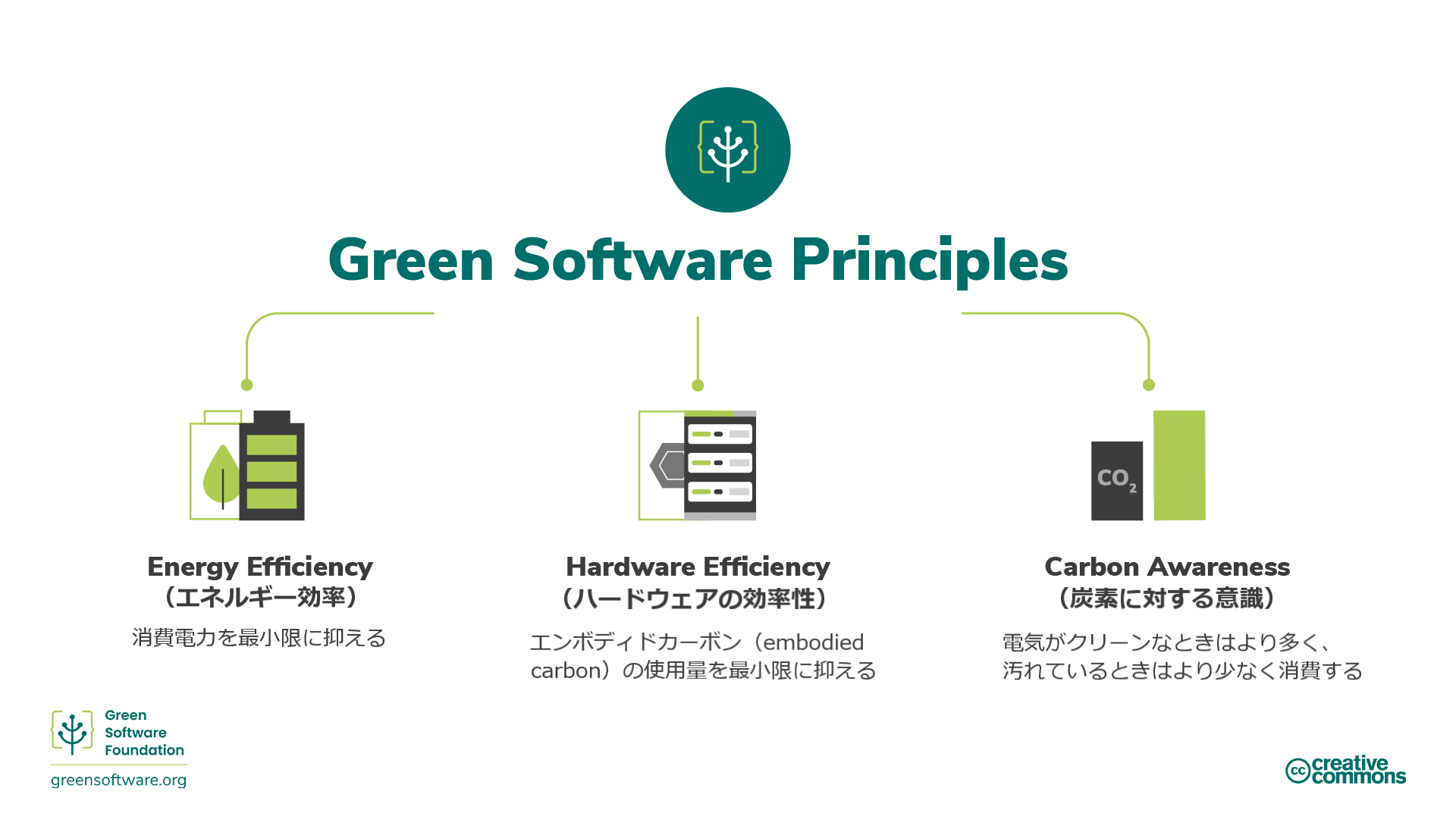

グリーンソフトウェアとは、グリーンソフトウェアファンデーションで提唱されている炭素効率の高いソフトウェアであり、炭素の排出が最小限のソフトウェアを意味します。ソフトウェアのCO₂排出量を削減できる活動は、図5に示すように3つあり、エネルギー効率、カーボン アウェアネス(炭素に対する意識)およびハードウェア効率です。カーボン アウェアネスの例としては、太陽光発電エネルギーが使えある昼間になるべく評価や稼働をさせ、夜は実行を減らすことがあります。また温室効果ガス・プロトコルがサプライチェーンでの3つのスコープで総CO₂排出量の指標を持つのに対して、グリーンソフトウェアにはSCI(Software Carbon Intensity)スコアというソフトウェアの実行時や運用環境を加味した機能ごとにCO₂排出量を求める指標があります。

図5. グリーンソフトウェア原則(出典:Green Software Practitioner)

当社はソフトウェア開発技術に加え、ハードウェアやデバイスの開発技術、更にはマイコンや昨今AIプラットフォーム構築で需要が高くなっているCPU/GPUについての使いこなし技術にも長けており、図5の3つの要素のうちエネルギー効率とハードウェア効率の2つを持ち合わせています。これらを通じて、グリーンソフトウェアによるCO₂削減に挑戦していきたいと思います。

これらの取り組みを通して日立情報通信エンジニアリングは、引き続き、技術でCO₂の削減に取り組んでまいります。

2025年5月

株式会社 日立情報通信エンジニアリング

CTO 森山 隆志

※編集・執筆当時の記事のため、現在の情報と異なる場合があります。編集・執筆の時期については、記事末尾をご覧ください。