こんにちは、音声デジタルインテグレーション部の過足 淳一です。

入社してからつい最近までPBX(構内交換機)を中心とした音声コミュニケーションシステムのSE業務を担当していました。その関連で、以前から無線通信技術に触れる機会が多く、移動体通信の歴史を私の経験談と各世代の技術要素を交え3部作のブログとして掲載します。

(第1回のブログはこちら:

構内無線通信の歴史(第1回))

第2回は、構内PHSの無線通信技術についてご紹介します。

PHSとは

前回の続きですが、PHS(Personal Handy-phone System)は1995年7月に移動体通信サービスの1つとして登場した通信手段です。既存の固定電話回線を利用して基地局を接続する方式で、短距離を(おおむね500m)カバーする電波出力のため、多くの基地局が必要となります。

総務省の基準により一定間隔で義務付けられていた公衆電話などにPHSの基地局を設置することで、電波エリアをカバーしていました。

PHSは既存の固定電話回線を利用する方式のため、基地局などの設備を非常に安く抑えることができ、当時の携帯電話と比較して大きな優位点がありました。

優位点1:端末代、基本料金と通話料金が携帯電話と比べて安かった

優位点2:固定電話並みの音質(当時の携帯電話はとにかく音が悪かった)

優位点3:データ通信が速い(携帯電話のデータ通信に比べて2倍以上の速度(最大64Kbps))

さらに、電話のインタフェースを活用できることから、PBXの無線内線(構内PHS)も登場し、ハンドオーバーやローミング機能により、建物内を移動しながら安定した通話ができるようになりました。

いつでもどこでも内線が利用できるということで、多くのシステムを納入したものです。

PHS通信方式

当時、必死になって勉強して、今でも頭にあるPHS、構内PHSに適用されている技術を少し紹介します。

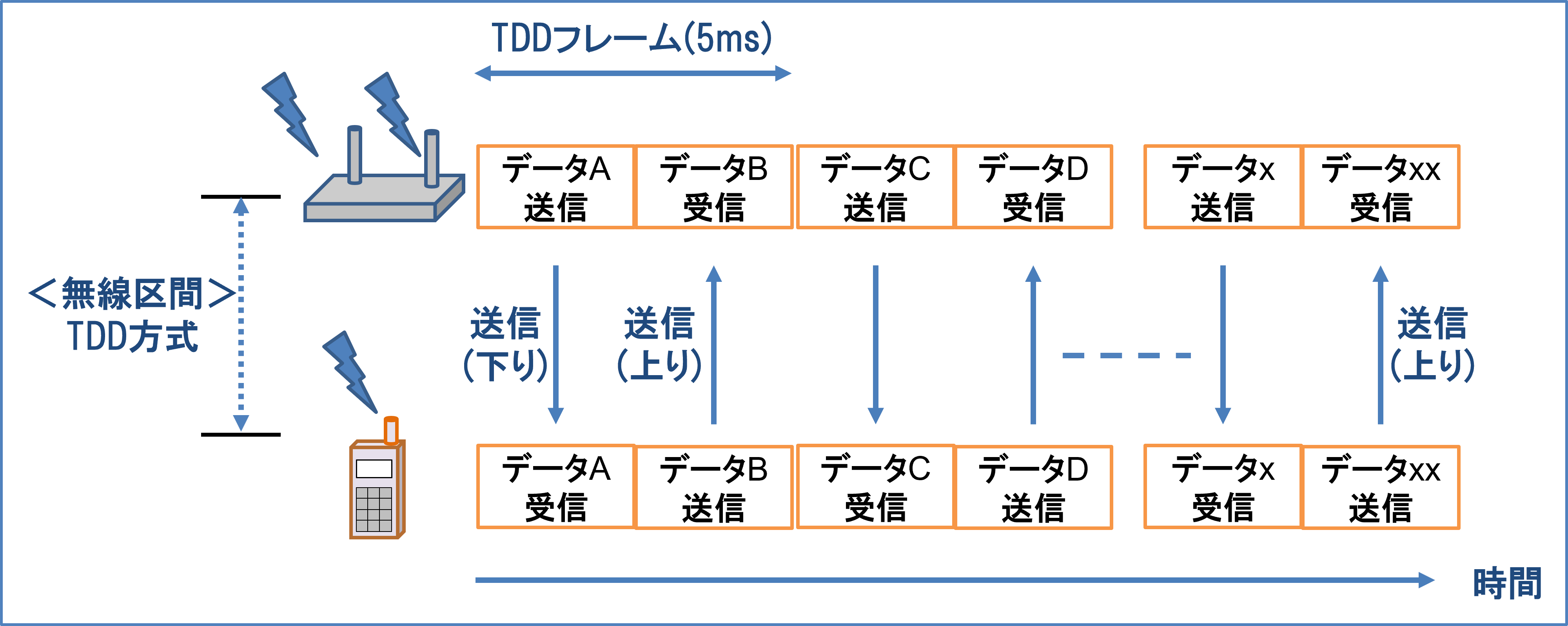

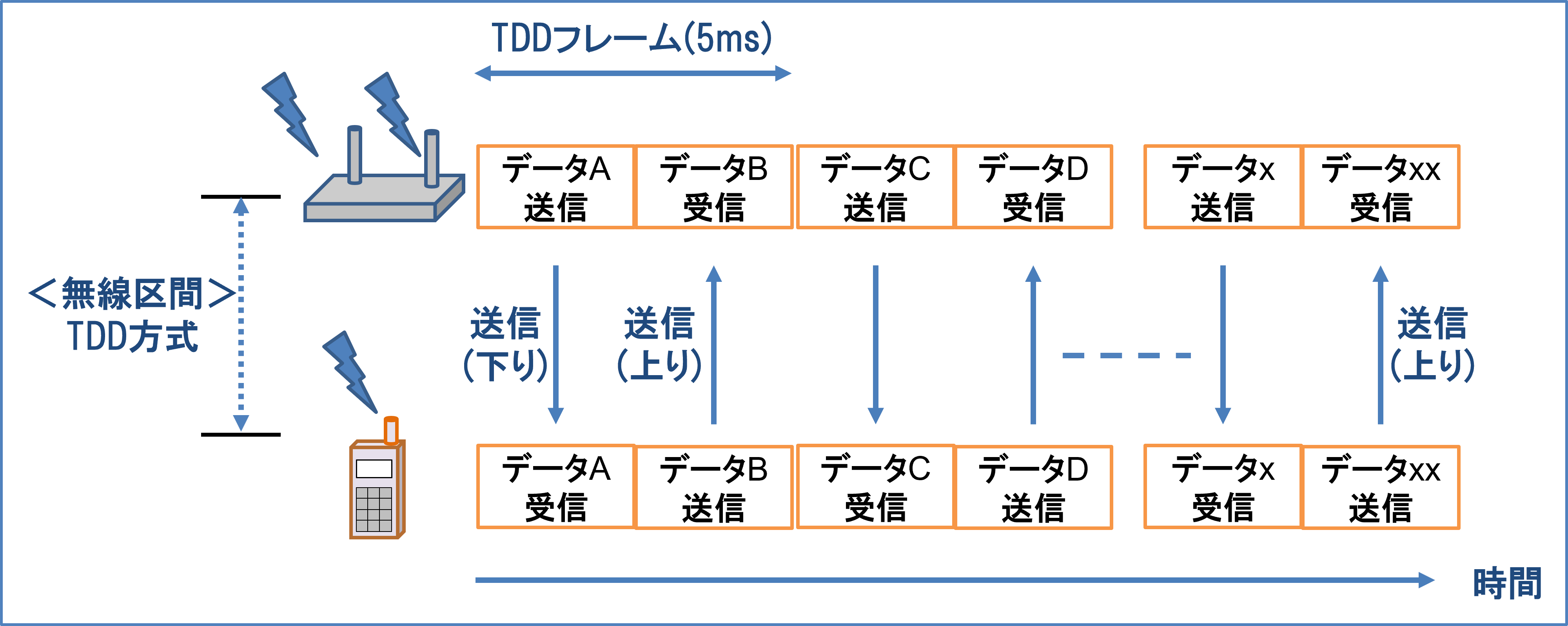

(1)無線区間は周波数を時間軸で分割して送受信する方式である

PHSは端末と基地局間の通信をになう無線区間と、基地局と交換機間の通信をになう有線区間で構成されます。

無線区間の通信方法は、同一の周波数で送受信を実現する1波複信方式(*1)を採用しています。

一般的な携帯電話は「上り」「下り」で周波数が異なる方式ですが、PHSは「上り」「下り」を高速に切り替えて送受信を行います。

この方式は時分割複信(TDD:Time Division Duplex)と呼んでいます。

- *1

- 複信方式:同時に送受信を行う双方向通信方式。それに対して単信方式は、テレビやラジオ、トランシーバーなどの片方向通信といいます。

図を拡大する(新規ウィンドウを表示)

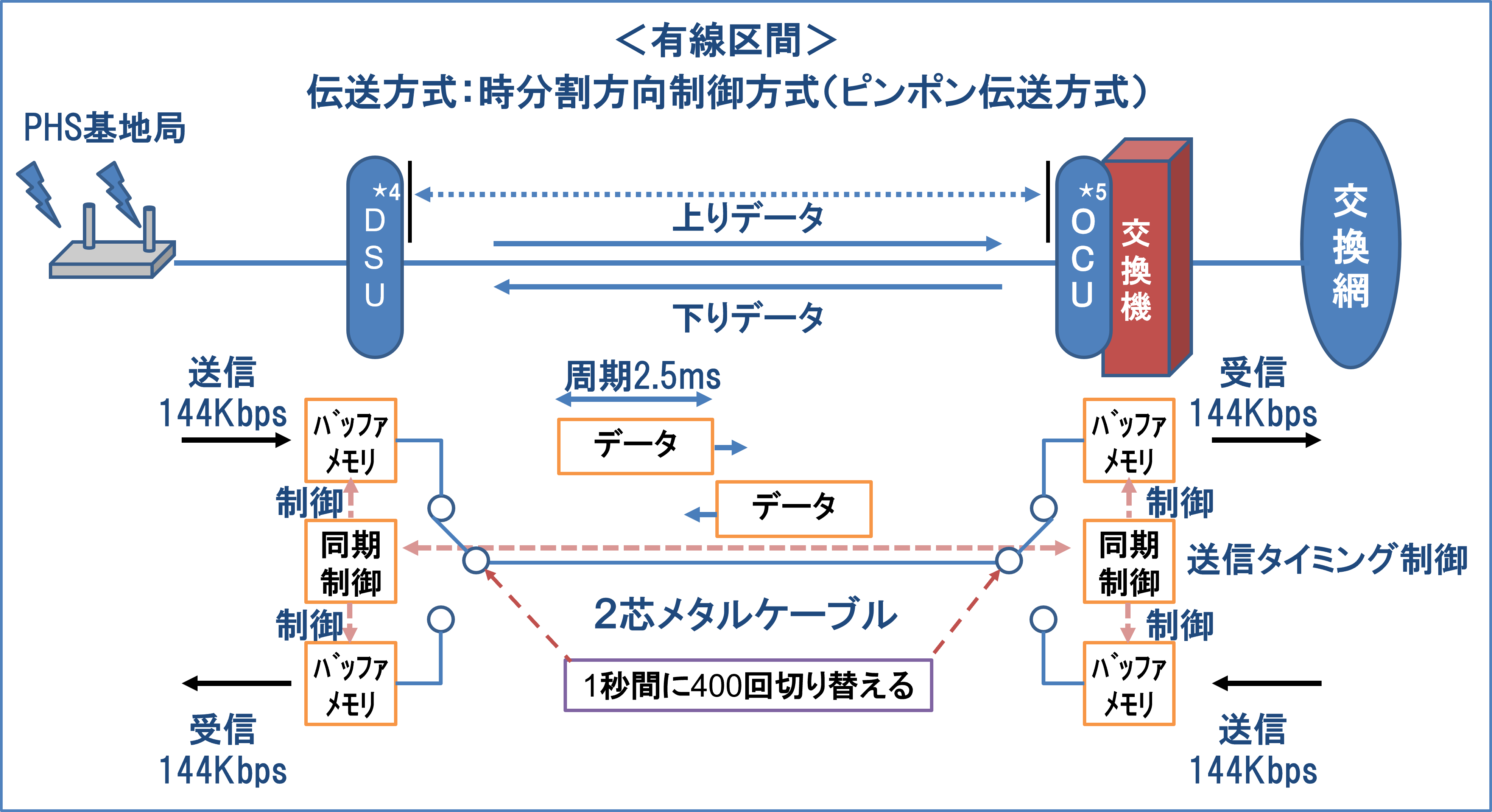

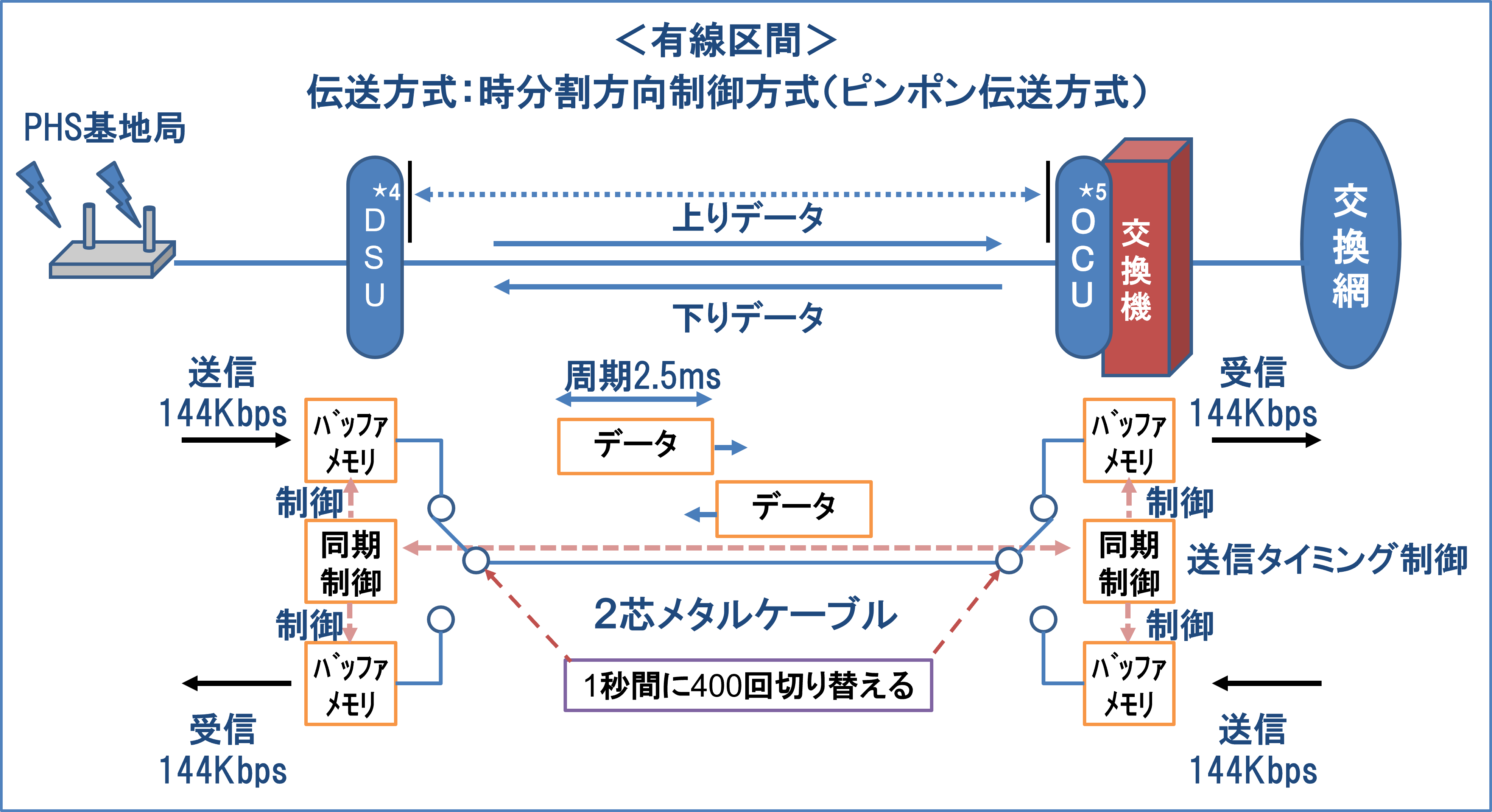

(2)基地局と交換機間はISDN(*2)基本群インタフェース(2B+D)と同じ通信方式である

有線区間は既存の固定電話回線を利用して基地局を接続する方式です。構内PHSも既存の電話回線(メタルケーブル)を利用し、通信方式はISDN基本インタフェース(2B+D)です。

構内PHSの構成は、64Kbpsの音声やデータチャネル(Bチャネル)を2つと、16Kbpsのパケットチャネル(Dチャネル)を1つ持っています。このうちBチャネルを2分割し、1チャネルあたり32Kbps(ADPCM(*3))の高品質な音声を提供しています。また、1本の基本群インタフェースで同時3通信を可能としています。

昨今では、有線区間がIP化しているので異なる方式になってきていますが、電話回線ではこの方式で通信しています。

図を拡大する(新規ウィンドウを表示)

- *2

- ISDN:Integrated Services Digital Networkの略。電話をベースとしてマルチメディアネットワーク(映像やデータ)を目的として開発された通信方式。一対のメタル線で、時間分割して送受信を繰り返し行うことで、データを送受信する仕組み。電話屋さんならご存知のピンポン伝送方式のこと。時分割方式は上りと下りの情報をそれぞれのバッファメモリにいったん蓄積してから、時分割で方向制御を行い、交互に通信を行う。交互通信のため、同期制御が非常に重要である。

- *3

- ADPCM:Adaptive Differential PCMの略。音声などのアナログ信号をデジタルデータに変換する方式の一つ。PCMとほぼ同じ品質を保ちながら符号化後のデータ量を削減できる。

- *4

- DSU:Digital Service Unitの略、ディジタル回線接続装置。

- *5

- OCU:Office Channel Unitの略、局内回線終端装置。

PHSの技術的な紹介でしたが、いかがでしたでしょうか。

これらの2つの技術は、現在も広く利用される通信方式です。頭の片隅に記憶いただければ幸いです。

なお、電話の世界もスマートフォンが増えてきていますが、PHSは令和の時代も特定の業界では未だ多くの需要があります。音声品質の安定性、電話としての使いやすさ、端末の耐久性はスマートフォンを凌駕しているのではないかと感じています。

当社は、構内交換機の製造・販売を通じて、お客さまのご要望に寄り添った商材拡充を進めております。

残すものは残す、新しいものは取り入れることにしっかりと取り組み、電話というコミュニケーション分野で社会に貢献できるよう製品開発を今後も進めてまいります。

2025年3月

株式会社 日立情報通信エンジニアリング

ネットワーキング事業部 UCシステム本部 音声デジタルインテグレーション部 過足 淳一

※編集・執筆当時の記事のため、現在の情報と異なる場合があります。編集・執筆の時期については、記事末尾をご覧ください。