キーワード

- #ネットワーク

- #通信

こんにちは、音声デジタルインテグレーション部の過足 淳一です。

入社してからつい最近までPBX(構内交換機)を中心とした音声コミュニケーションシステムのSE業務を担当していました。その関連で、以前から無線通信技術に触れる機会が多く、移動体通信の歴史を私の経験談と各世代の技術要素を交えてご紹介します。第1回目の今回は、移動体通信がアナログからデジタルへと変わった1990年頃に登場したポケットベルとPHSについてご紹介します。

入社してからつい最近までPBX(構内交換機)を中心とした音声コミュニケーションシステムのSE業務を担当していました。その関連で、以前から無線通信技術に触れる機会が多く、移動体通信の歴史を私の経験談と各世代の技術要素を交えてご紹介します。第1回目の今回は、移動体通信がアナログからデジタルへと変わった1990年頃に登場したポケットベルとPHSについてご紹介します。

企業向け構内ポケベル

ポケベルとはポケットベル(世界的にはページャー)の略で、1968年に日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)が国内発の無線通信サービスとして提供を開始しました。ポケベルは着信専用の携帯端末で通話機能はなく、発信者の番号と少しのデータが送れるだけのものです。携帯電話が普及してメールやチャットが当たり前の現代からみると隔世の感がありますが、当時はまだ携帯端末はキャリアからの貸出のみで個人で所有できなかった時代でした。そんな中で、ポケベルは企業や個人が手軽に利用できるコミュニケーションツールとして特にバブル時代の若者たちに爆発的に普及しました。数字の2桁に1文字を割り当てて10文字程度をポケベルに送ることができました。当時の若者は2桁で表す文字コードを暗記していたものです。あのころの公衆電話には若者たちが列を作り、友人や恋人たちに待ち合わせ場所や時間を送っていましたねー。

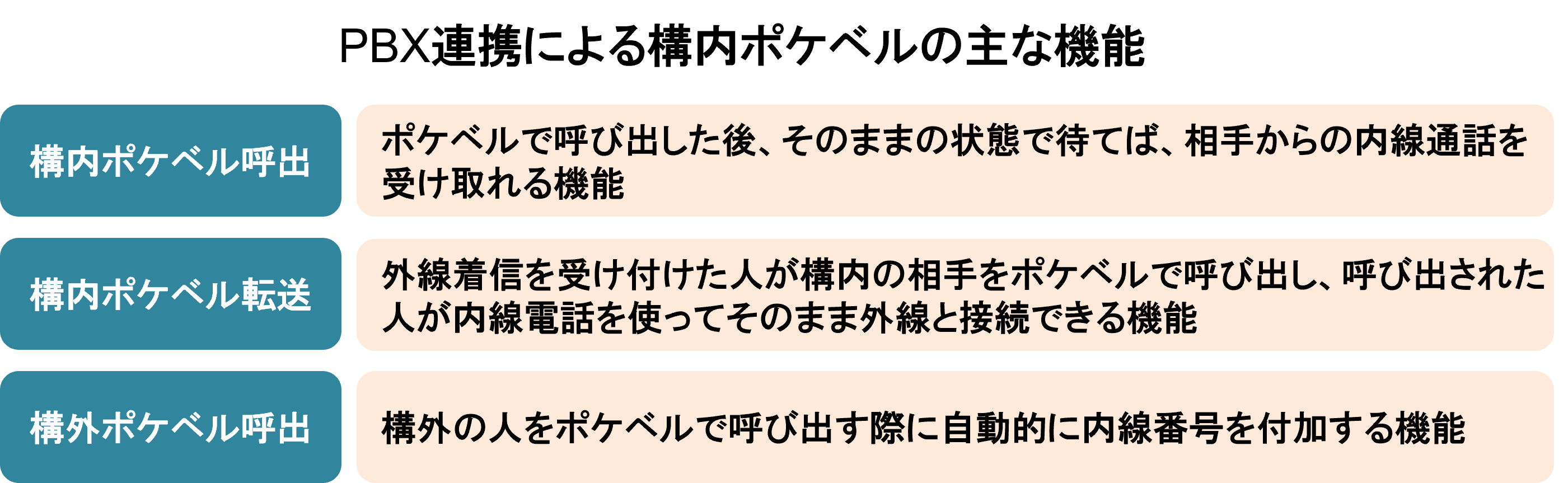

ポケベルはビジネス用途としてみると制約が多すぎました。もともと片方向の通信なので受信しても要件は話せず、あらためて発信者に電話をかけなおすしかありません。そこでポケベルのサービスをPBXとの連携でさらに便利にする「構内ポケベル」を企業向けに提供しました。普通は、ポケベルで相手を呼び出し、ボタン操作で内線番号などを入力、相手からのコールバックを待つ、という流れですが、これに対してPBXとの連携により、発信者は受話器をそのままの状態にしておいて、呼び出された側が最寄りの内線で自分のポケベル番号をダイヤルすることで内線通話ができるようにしました。構内のどこにいてもコミュニケーションが簡単に図れるという当時としては画期的な機能でした。主な構内ポケベル機能は以下の通りです。

特定の業種、業務向けではありますが、当時は数多く売れた記憶があります。しかし、携帯電話の本格的な普及が始まった2000年以降、加入者は急速に減少して2019年にサービス終了となりました。製品寿命としては短い期間ではありましたが、ある年代の方々に対しては鮮やかな青春の一コマを彩った製品だったと思います。

企業向け構内PHS

PHS(Personal Handy-phone System)は、1995年7月に移動体通信サービスの一つとして登場した新しい通信手段です。PHS基地局を既設の固定電話回線を使って交換局と接続する方式のため、基地局の設備が非常に安く抑えられます。

企業向けとしてはPBXの電話インタフェースでも利用できるため、PBXの無線内線(構内PHS)が登場しました。

構内PHSの登場で、基地局間のハンドオーバーやローミングが可能となり、建物内を移動しながら通話ができるようになりました。いつでもどこでも内線が利用できるということで、多くのシステムを納入したものです。また、PHSは規格化されているため、ユーザーが端末(PHS子機)の選択が可能でした。(当時としては画期的)

※それ以前は、家庭用のコードレスと同様に子機とアンテナが1対1の接続方式が多く、アンテナのカバーエリア

内での通話となり、移動しながら通話はできませんでした。

構内PHSの登場で、基地局間のハンドオーバーやローミングが可能となり、建物内を移動しながら通話ができるようになりました。いつでもどこでも内線が利用できるということで、多くのシステムを納入したものです。また、PHSは規格化されているため、ユーザーが端末(PHS子機)の選択が可能でした。(当時としては画期的)

※それ以前は、家庭用のコードレスと同様に子機とアンテナが1対1の接続方式が多く、アンテナのカバーエリア

内での通話となり、移動しながら通話はできませんでした。

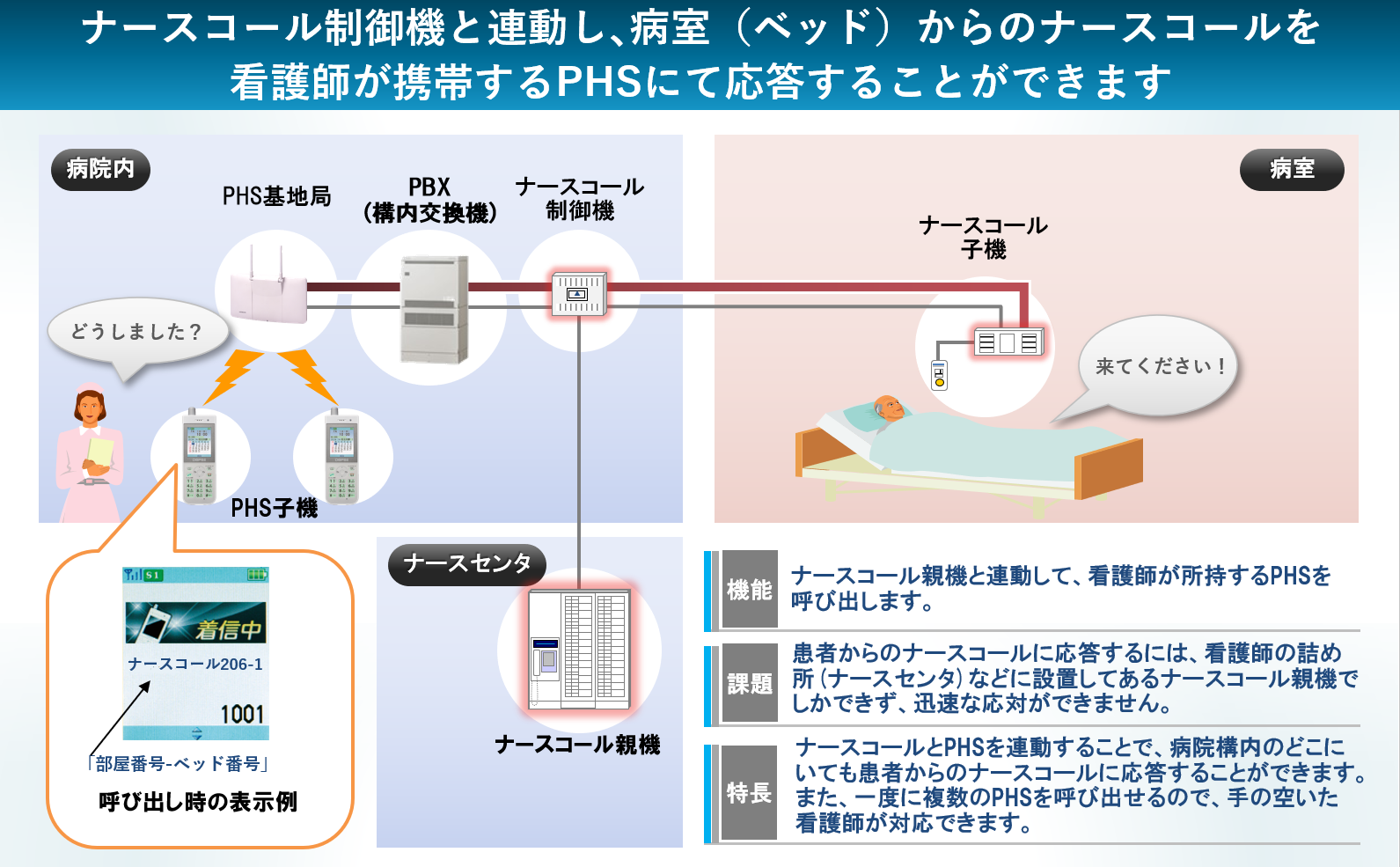

PHS活用事例 〜病院向けナースコールシステム

ナースコールは病院において親機を病院内のセンター、子機を病室に設置して、患者が緊急時にボタンを操作してセンターを呼び出して通話するシステムです。これは厚生労働省のガイドラインで設置が義務付けられています。

センターに職員がいない場合においては、同じく病院内に設置されたPHSがナースコールシステムと連携して自動的に看護師を呼び出すことが可能で、いつでもどこでも患者と通話が必要な病院にとっては欠かせないシステムとなっています。

センターに職員がいない場合においては、同じく病院内に設置されたPHSがナースコールシステムと連携して自動的に看護師を呼び出すことが可能で、いつでもどこでも患者と通話が必要な病院にとっては欠かせないシステムとなっています。

公衆PHSは、2023年3月をもって終了する予定となっていますが、構内PHSは今回ご紹介したナースコールなど、まだまだ需要が継続する見通しです。

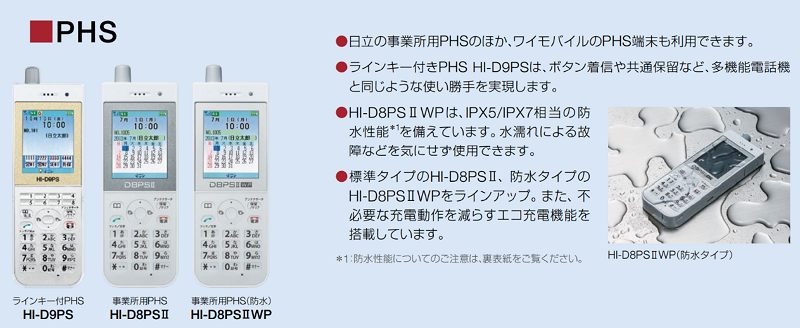

当社の構内PHSのラインアップを次の図に示します。

【PHS子機ラインアップ】

今回は、企業内におけるポケベルとPHSについてご紹介しました。

構内PHSは現時点でも構内無線通信として多くのお客さまから引き合いをいただいております。当社は今後もラインアップ拡充に努めて参りたいと思います。

構内PHSは現時点でも構内無線通信として多くのお客さまから引き合いをいただいております。当社は今後もラインアップ拡充に努めて参りたいと思います。

次回は、PHSに搭載されている技術についてご紹介します。

2022年8月

株式会社 日立情報通信エンジニアリング

ネットワーキング事業部 UCシステム本部 音声デジタルインテグレーション部 過足 淳一

※編集・執筆当時の記事のため、現在の情報と異なる場合があります。編集・執筆の時期については、記事末尾をご覧ください。