はじめに

シスコ製品の取り扱いに関わっている真田です。シスコをはじめとしたさまざまな製品の活用シーンをご紹介するWeb記事を作成するなどしており、今年6月に当社のお知らせに掲載した「

Hybrid Cloud Solutionにおける3分野のスペシャライゼーションをシスコから取得」 にも携わりました。

今回は、この記事の内容にからめた話をします。堅苦しい話をするのは苦手なので肩の力を抜いてお気軽に読み進めてくださいませ。

シスコのスペシャライゼーションって?

Hybrid Cloud関連の3分野全てについてスペシャライゼーションの認定を受けたのは、日本国内では当社が初めてであった、ということを前述の記事で説明しています。ただ、スペシャライゼーションって言われても何のことなのかイメージしづらいですよね。どうも我々を含めIT企業界隈は、良きにつけ悪しきにつけ、横文字を多用する傾向がある気がします。

その記事内で触れていますが、シスコの「スペシャライゼーション」とは特定分野についてシスコからシスコパートナーに与えられるいわゆる「お墨付き」です。つまり当社は以下3つの分野の技術力、提案力についてシスコから「お墨付き」を得たということです。名前だけではピンとこないかたもいるかもしれないので、「⇒」のあとに、「ってつまりどういうこと?」をものすごく乱暴に示しました。

・Hybrid Cloud Networking

⇒データセンターで使うネットワーク機器とそれに関する技術

・Hybrid Cloud Computing

⇒データセンターで用いるサーバー機器やその関連技術のこと

・Hybrid Cloud Software

⇒データセンター全体をまとめて管理し効果的に運用するためのソフトウェア

Hybrid Cloudと銘打っているこれらは以前まで「Data Center〜」という名称でした。

シスコのスペシャライゼーションはこのように、世の中の動向やシスコの考え方の変化とともに内容が刷新されています。以前までの認定基準は「その製品、技術についての知識があるか」でしたが、最近は徐々に「それらをお客さまの価値創造に活用できる能力を持っているか」にシフトしてきました。「製品の知識を持ってるだけではダメなんですよ、ちゃんとどうやったらお客さまの役に立てられるのかまで考えてこそパートナーですよ」というシスコの思いを感じざるをえません。

さて、当社はシスコ製品の取り扱いについて実績も経験も積み重ねることで「ゴールドインテグレーター」としての認定も受けており(ご参考:

シスコとの歩み)、当然ほかのスペシャライゼーションも取得しています。

しかしこれまでは、スペシャライゼーションを取得した際に前述の「お知らせ」のような形でおおっぴらにアピールしていませんでした。なぜ今回、あのようにお知らせを掲載し、さらにこのブログで追い打ちまでしているのか。

もちろんいろいろな背景、理由は有りますが、一言で言えば

データセンターをだいじだと思っている

ことをわかりやすく示しておきたかったのです。

…これだけだと、「ふーん、なるほどね」くらいの感想で終わられてしまいそうな気がしてきました。これでは製品知識と技術を持っているだけで大事なことを伝えることができなかった頃と大差ないですよね…。

「当たり前」とそれを支えるもの

ここでちょっと別の話をします。こちらの図をご覧ください。

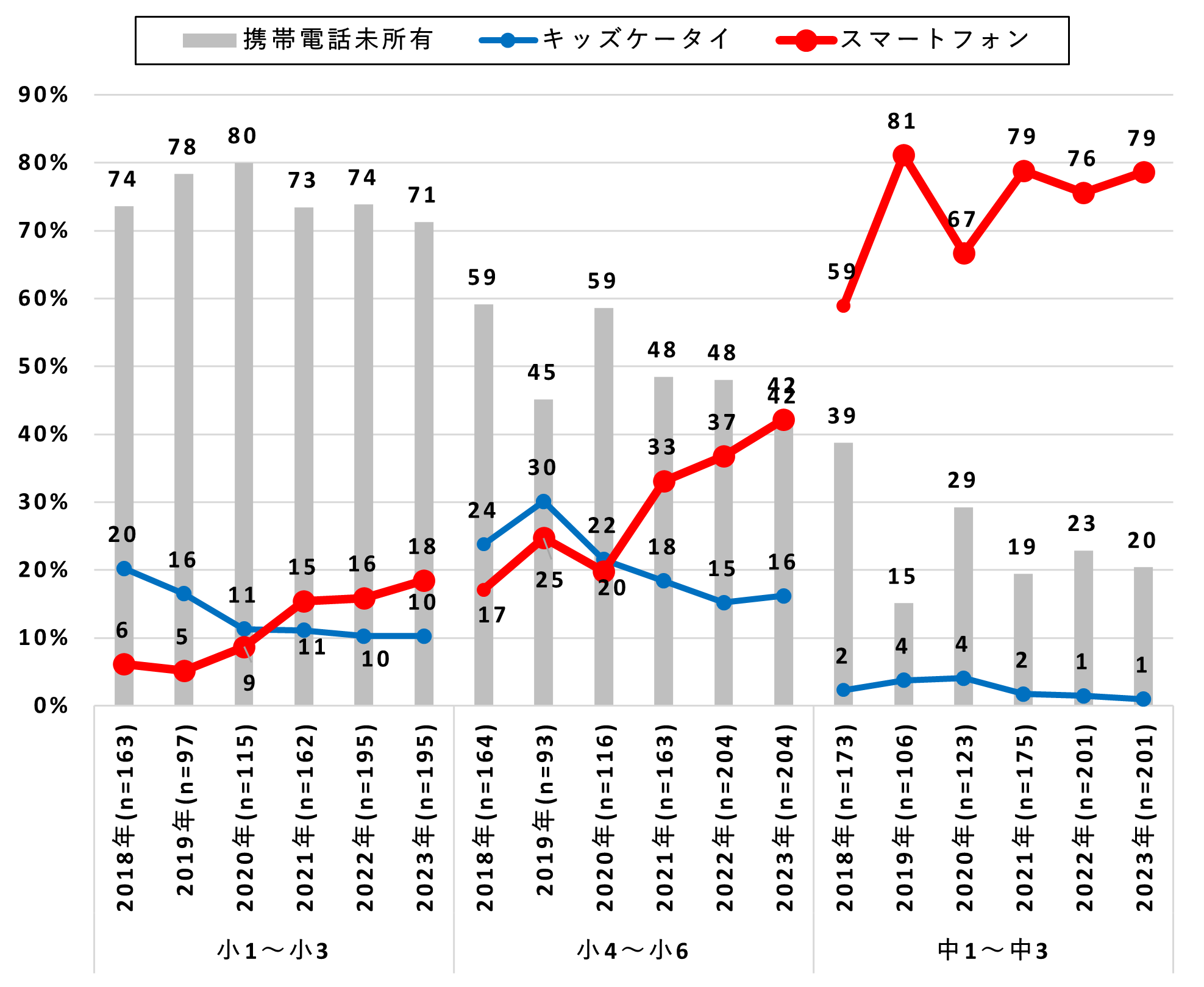

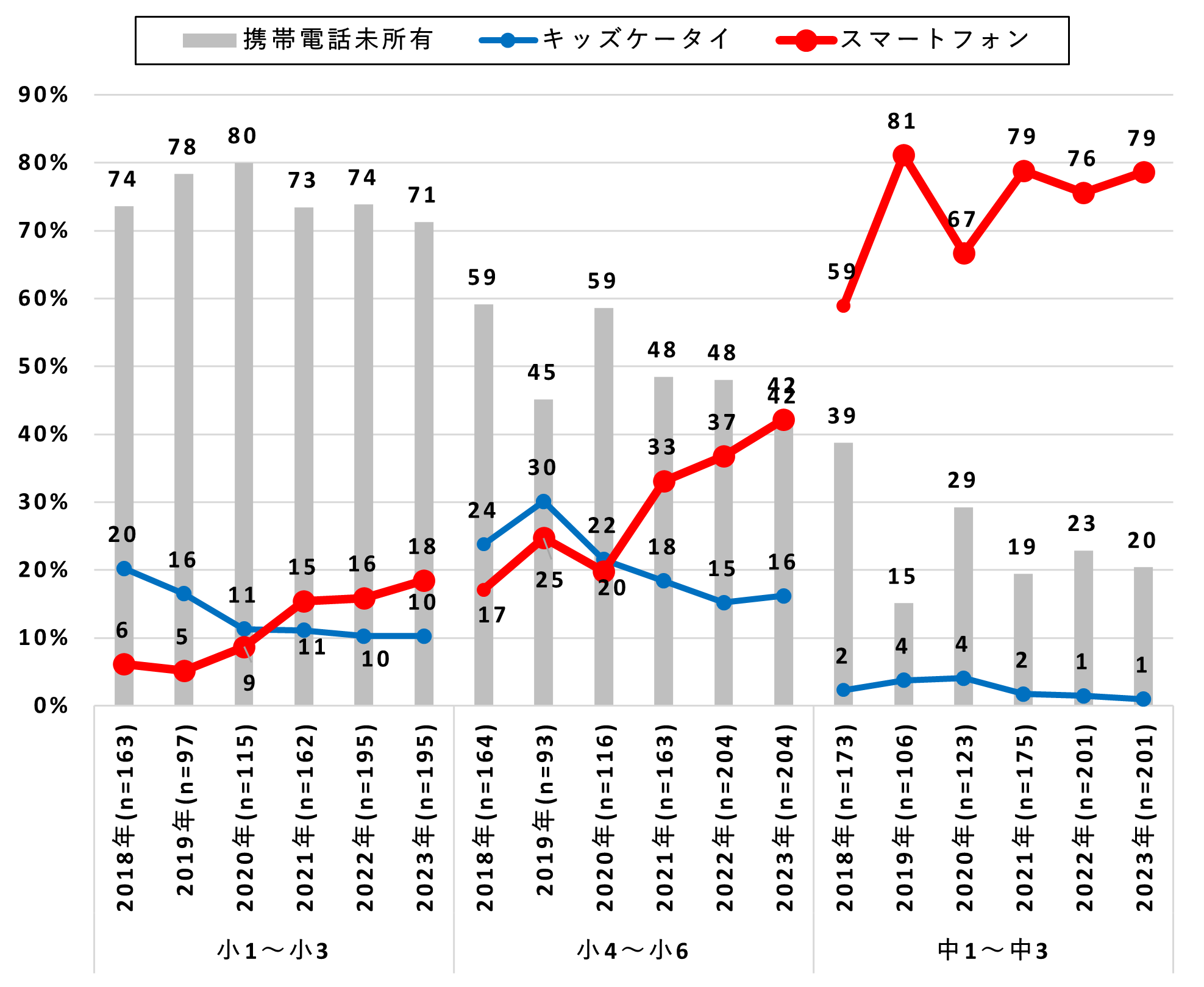

【小中学生】スマホ・キッズケータイ所有率(経年変化)

(出典:モバイル社会研究所ホームページ https://www.moba-ken.jp/project/children/kodomo20240129.html)

これを見ると、スマートフォンを所有する子どもの割合は、ここ数年でかなり増えてきていることがわかります。キッズケータイ(アプリは原則利用できない)の所有率の減少と併せて考えると、単なる連絡手段としてではなく、何らかのアプリを利用している子どもが年々増えていると言ってよさそうです。

さらに人気のゲーム機はオンラインでのプレイが主流で、遊ぶゲームも以前のように「カセット(もはや死語?)」を差し込まずとも、ダウンロードで入手できる。いやはや、私みたいなファミコン世代がすごしてきたものとは全く違う世界がそこにはあります。

カセットをわざと斜めに差し込んでバグを発生させていたら壊れてしまったり、うまく起動しないからと差込口に息を吹きかけたら唾が飛んで余計に悪化させたり、なんてことはないんだろうなあとしみじみ思ってしまいます。

話がそれました。カセットの話をしたいわけじゃない。

つまり今の子どもたちは日常において、アプリの利用やゲームデータのダウンロードを通じて、データセンターとのやり取りがもはや「当たり前」になっているわけです。私たちが子どものころ、蛇口をひねるときれいな水が出る仕組みを意識せずに水を飲んでいたのと同じ感覚で、データセンターの存在は意識せず、「ここを押すとこのゲームができる」ということだけを理解して生活しています。たぶん。(もちろん中にはしくみを知っている子もいるでしょうけれども)

こんなふうに「当たり前」が増えていくことについてどう思いますか?

「モノのありがたみがわからなくなってけしからん」

という考え方もおそらくあるでしょう。しかし、このような「当たり前」が増えていくのは、社会が豊かになっている証拠だと私は思っています。「当たり前」が増えて便利になれば、それによって得られた時間や余裕を、ほかのさまざまな経験に向けることが可能になるからです。

もはや大人も子どもも、何らかの手段でデータセンターに繋がり、利用しています。データセンターに繋がること、そのデータセンターが安定して稼働していることは、水道や電気などのインフラと同じ「当たり前」な世の中になっています。データセンターとそれらへのアクセス方法の発達によって、社会は豊かになり、世の中は大きく発展している。これは誰が見ても明らかだと言えるのではないでしょうか。

「当たり前」への貢献

私たちITに携わる企業は、情報・通信におけるこの「当たり前」を創り出し、維持し、進化させることで社会に貢献しようとしています。

例えばIT機器メーカーは、運用負荷の軽減や処理速度、安定性の向上をめざしてネットワーク機器やサーバーなどの新しい機能を次々と産み出すだとか。

ただ、それらの新しい機能は使用する側に別の操作が必要になったり、システムを構築するのにこれまでにない知識や技術を要したりと、既存の「当たり前」の環境に少なからず影響を及ぼすことがあります。

当社では、そういった新しい機器の高度な機能を「当たり前」に繋げるための工夫、努力を続けています。これまでのブログ記事でも、いくつかの取り組みをご紹介してきました。

例えば、

高品質なネットワーク構築をするための管理手法や

専門部署(ラボ)で製品機能評価を行っていること、

ネットワーク技術に関する教育を通じて個々のスキル向上を図っていることなど。これらを生かして、国内でデータセンターを構築、運用している企業を支援しています。

また最近では、お客さまが得られる製品の効果をより高めていただくために、運用サービスの提供にも力を入れています。

世の中のIT利用の「当たり前」を支えるために見えないところで発展を続けているデータセンター。

そのデータセンターの発展を支えるため、IT機器メーカーの努力によって進化するネットワーク、サーバー、ソフトウェア。

当社がこれらを「社会に貢献できる形にして提供している」ことを、スペシャライゼーション取得を通じてみなさまにお伝えしようと考えました。

これは、今ある「当たり前」をさらに高度な「当たり前」に引き上げ、未来につなげていくことへの決意表明なのです。

どうかこれからも、私たちに社会貢献の機会を与えていただければ幸いです。

2024年11月

株式会社 日立情報通信エンジニアリング

ネットワーキング事業部 エンタープライズネットワーク本部 ネットワークプロダクト部 真田 仁

※編集・執筆当時の記事のため、現在の情報と異なる場合があります。編集・執筆の時期については、記事末尾をご覧ください。