キーワード

- #ネットワーク

- #通信

OSI参照モデルによる企業基幹ネットワーク像

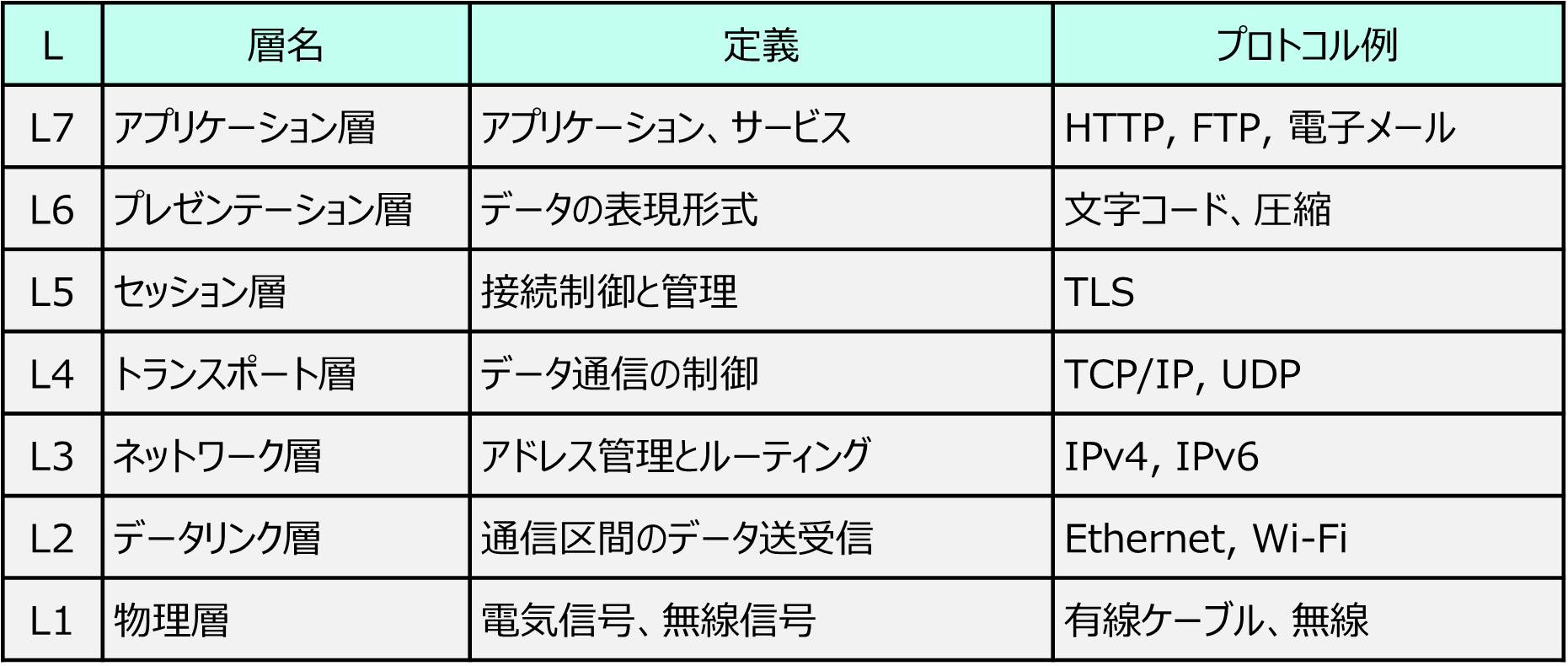

前回、ネットワーク内の通信がOSI参照モデルに基づく7つのレイヤで構成され、それぞれの機能の総体として通信が実現されていることをご説明しました。(「OSI参照モデルの話(第1回) 〜7つのレイヤが奏でる思い〜」)

今回はこの7レイヤをベースにこれらが具体的に機器に搭載されてどのように動作するか、そして当社の企業基幹ネットワーキングにおけるその位置づけを説明します。

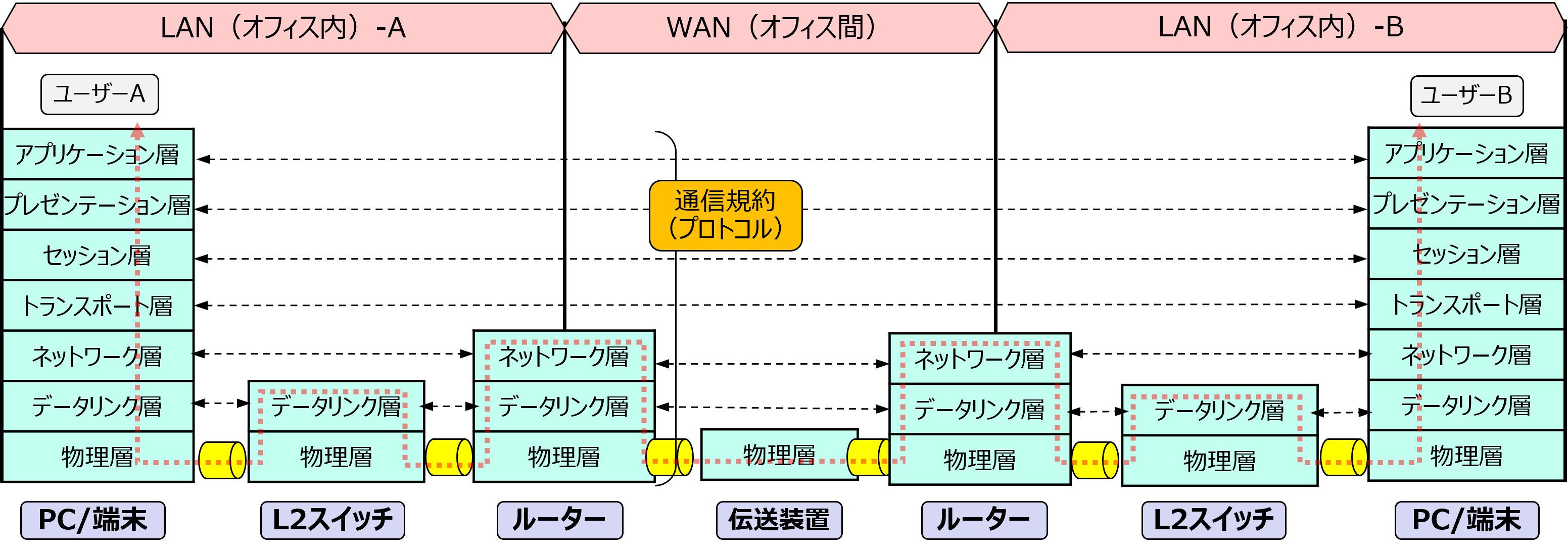

遠く離れたオフィスA、Bにいる二人のユーザーの通信を考えます。エリアとしてはオフィス内のLAN(Local Area Network)とオフィス間WAN(Wide Area Network)の2つがあります。

ネットワーク機器の間はレイヤ1物理層、いわゆるケーブルや無線で接続されます。伝送装置は物理層だけを処理して、遠く離れたオフィスとオフィスをつなぐ働きをします。次にレイヤ2データリンク層は、物理層を経由して接続された機器と機器の間で正しく通信ができることを確認します。そしてレイヤ3ネットワーク層は、ネットワークに接続されたPCや端末のIPアドレスを管理することによりネットワーク上で誰がどこにいるかを常時認識して情報の転送ルートを決定します。こうして通信したいPCあるいは端末の間で通信ラインが確立されます。そしてレイヤ4トランスポート層は、実際にそのラインを使って通信可能であるかを確認した上で実際の情報の送受信動作を行います。ネットワークにおける基本的な通信動作は以上のトランスポート層までの4つのレイヤの機能で実現されています。

OSI参照モデルによるネットワーク機器

各レイヤは相互に通信規約(プロトコル)に基づく制御信号をやりとりして動作します。この制御信号はすべて物理層を経由して機器と機器の間をやりとりされます。上の図は一見複雑に見えますが、よく見ると機器の種類によって担当するレイヤが決まっていて、あとはそれぞれのレイヤ同士がきちんと通信規約を守って動作するだけで全体として円滑な通信が実現されていることが分かります。同じ通信規約に準拠した機器ならばネットワーク内に容易に追加することが可能であり、拠点数、ユーザー数などに応じた柔軟な拡張性を有することも特長です。

ネットワークを構成する各機器は搭載されているこのレイヤ機能から説明可能となります。例えば当社の主力製品である企業LAN用「L2スイッチ」は、各光ファイバなどのインタフェースに対してレイヤ1物理層を処理し、レイヤ2データリンク層(イーサネットではMAC層と呼びます)までを処理してデータリンク間でデータを転送するもの、と定義することができます。「ルーター」はL2スイッチに対してレイヤ3ネットワーク層の機能が加わり、目的地までのルートを決めてデータを転送します。

ルーターは本図のようにオフィス内LANとオフィス間WANを接続します。ルーターと同じレイヤ構成を持ち、LANの中で使用されるものを特に「L3スイッチ」と呼びます。以上が当社の企業基幹ネットワーキングを構成する基盤製品となります。

OSI参照モデルに基づく障害切り分けと対策

このOSI7レイヤモデルではデータを転送すること以外にもう一つ、データの信頼性をチェックして保証するという重要な機能があります。ある一つのレイヤはその上位のレイヤにきちんとデータを届けるという使命があり、そのためにエラー検出と検出時の再送による復旧などの救済機能と、復旧ができない時にそれを上位のレイヤに通知して上位での救済(切り替えなど)を依頼するという機能が用意されています。ネットワークの宿命となりますが、エラー・障害はネットワーク内を連鎖反応的に波及していく性質があります。真の問題の発生原因を究明して迅速に対策をとるためには、このレイヤ構造を意識して故障の発生個所を特定することが重要となります。

当社のエンジニアリングチームはルーター、スイッチの日本での導入黎明期からそのネットワークの構築・保守に携わってきており、この長年にわたる運用実績から障害発生時の原因究明・対策のノウハウを多数有しております。また、機器提供メーカーであり、当社がゴールドパートナーとなっているシスコシステムズ合同会社との強い連携とも併せて迅速な原因究明と対策を可能としています。

2022年9月

株式会社 日立情報通信エンジニアリング

ネットワーキング事業部 シニアアドバイザ 森 隆

※編集・執筆当時の記事のため、現在の情報と異なる場合があります。編集・執筆の時期については、記事末尾をご覧ください。