キーワード

- #エンジニアリング

- #CTO's Office

CTOの松並です。

ビジネス環境は大きく変化しており、新たな市場への適応や、環境への配慮が必須になっています。一方で、開発現場では、人手不足や技術の継承に悩むエンジニアやマネージャーの方々も多いと思います。そんな中、開発現場の課題の新しい解決策として、「メニューベースエンジニアリングサービス」(以下、MBES(*1))を提供することになりました。

本日は、エンジニアリング事業企画の長谷川さん、営業の桂田さんに、この新世代のエンジニアリングサービスについて語ってもらい、読者の皆さまにその魅力をご紹介していきたいと思います。

- *1

- MBES:Menu-Based Engineering Service

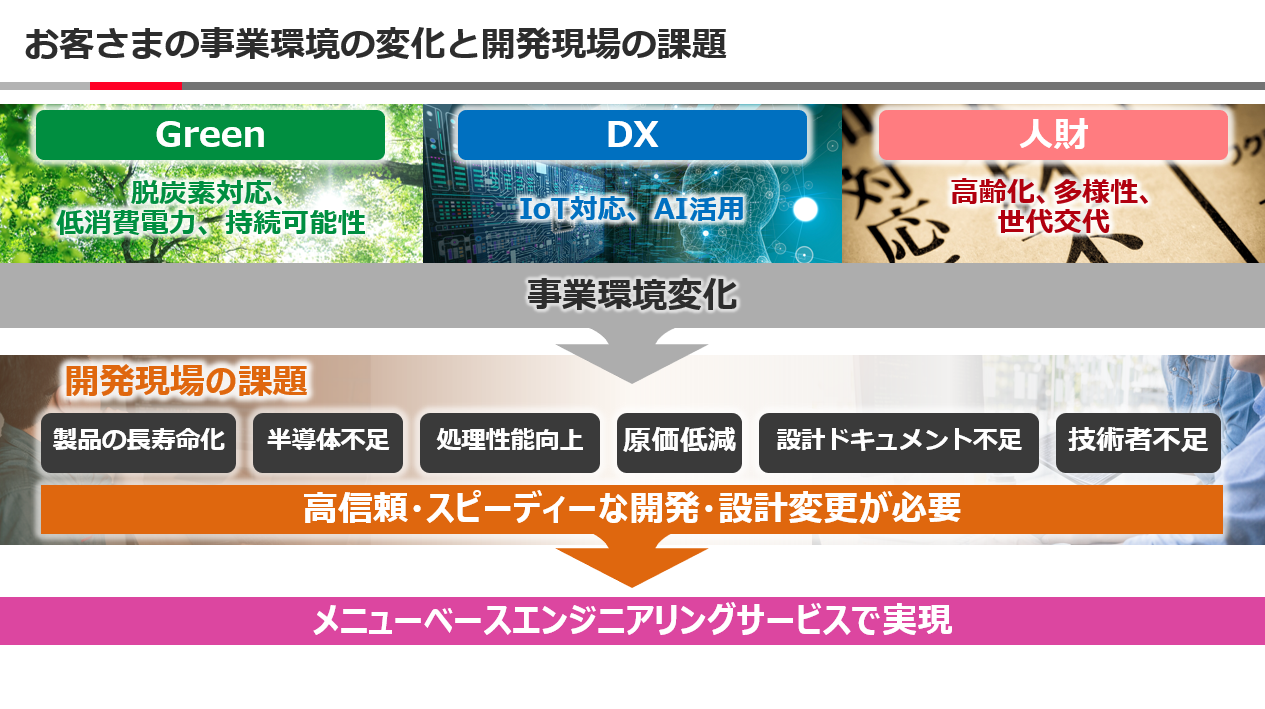

お客さまの事業環境の変化と開発現場の課題

松並:今日はよろしくお願いします。まず、お客さまの事業環境の変化と開発現場の課題について整理しましょう。桂田さんは営業の立場から多くのお客さまに接していますが、どのような声を聞くことが多いでしょうか?

桂田:お客さまからの切実な声としてよく聞くのが、人手不足や高齢化です。特にハードウェア専門のエンジニアが少なくて困っているとの声が多いです。

また、世界的な半導体の供給不足による、既存製品の再設計の必要性が増加していると聞いています。しかし、設計当初の思想や基本設計を知る設計者はリタイアしていて、さらに、当時の設計図やドキュメントなど必要な情報も不足している場合が多く、それがお客さまのお悩みです。

松並:なるほど、まさに、製品の継続性の危機と言える状況が開発現場では起きているのですね。

桂田さん

桂田さん

図1.お客さまの事業環境の変化と開発現場の課題

図1.お客さまの事業環境の変化と開発現場の課題

「メニュー」から選ぶサービスによる開発現場の課題解決

松並:このような開発現場の切実な悩みを聞いて、それに応えるべく発案されたのがMBESですよね。お客さまの課題に素早く対応できるとのことですが、このサービス提供の背景をもう少し聞かせてもらえませんか?

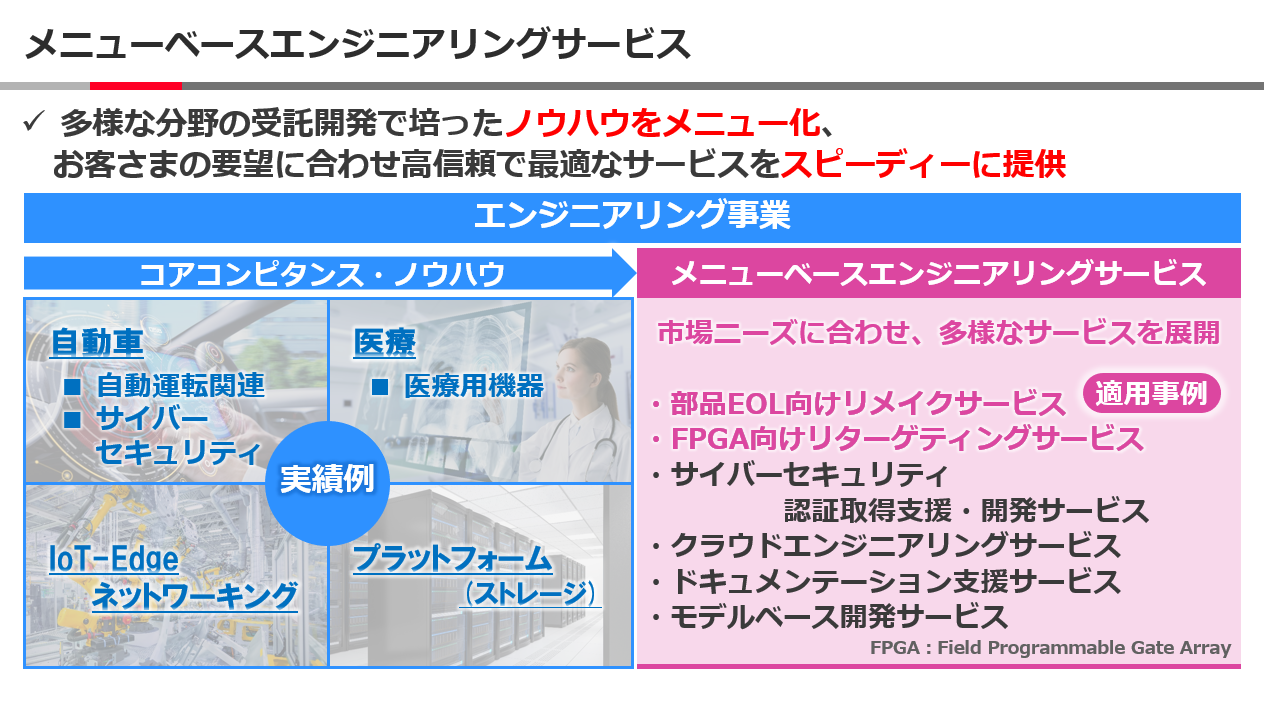

長谷川:当社は、日立製作所の通信機器、コンピューター機器、ストレージ機器などの開発に携わってきた豊富なモノづくりの経験を持つエンジニア集団です。この経験を生かして、現在では自動車分野やヘルスケア分野など、日立内外の幅広いお客さまの製品開発のご支援を行っています。

これまでの多数の設計経験を整理してみると、特定のパターンにまとめられることが多いことが分かりました。一方で、お客さまのお悩みをお聞きすると、同様にいくつかのパターンに整理できることが分かりました。それならば、これらをうまく結びつけられると、我々の技術をスムーズにお客さまにご提供できるのではないか?と気づき、考案したのが「メニュー」から選んでいただくというものです。

お客さまの開発現場のお悩みに対して、かゆいところに容易に手が届く、そんな新しいエンジニアリングサービスとしてMBESを提案しています。

長谷川さん

長谷川さん

松並:お客さまの課題のパターンと当社の技術のパターンを結びつける、いわばお客さまと当社の共通言語が「メニュー」というわけですね。

長谷川:はい、そうです。たとえば、論理回路設計を行う場合でも、開発のパターンは限られますから、それを「メニュー」として体系化して、その実装に必要な情報を定義しておけば、お客さまに選んでいただいた「メニュー」で効率よく設計のご支援ができます。

また、当社の経験豊富なエンジニアがお客さまのエンジニアと「メニュー」という共通言語で、直接コミュニケーションを取って、コンサルをしながらご提案が可能なため、お客さま側の技術者不足や設計情報不足をカバーできます。これにより、お客さまは開発期間や工数を減らすことができ、スピーディーに設計変更して、一早く製品をマーケットに出すことが可能となります。

松並:「メニュー」により属人的な開発業務を体系化して、コミュニケーションをシンプルにできるということですね。これはお客さまにぜひお伝えしたいポイントですね。

「メニュー」の活用事例の紹介

松並:具体的にはどのようなメニューがあるのですか?

長谷川:次の図に示すように、現在6つのサービスを用意しており、順次拡張しています。本日はハードウェアボードの再生に活用できる、「部品EOL向けリメイクサービス」と「FPGA(*2)向けリターゲティングサービス」の2つのサービスを紹介したいと思います。

- *2

- FPGA:Field Programmable Gate Array

図2.メニューベースエンジニアリングサービスの概要

図2.メニューベースエンジニアリングサービスの概要

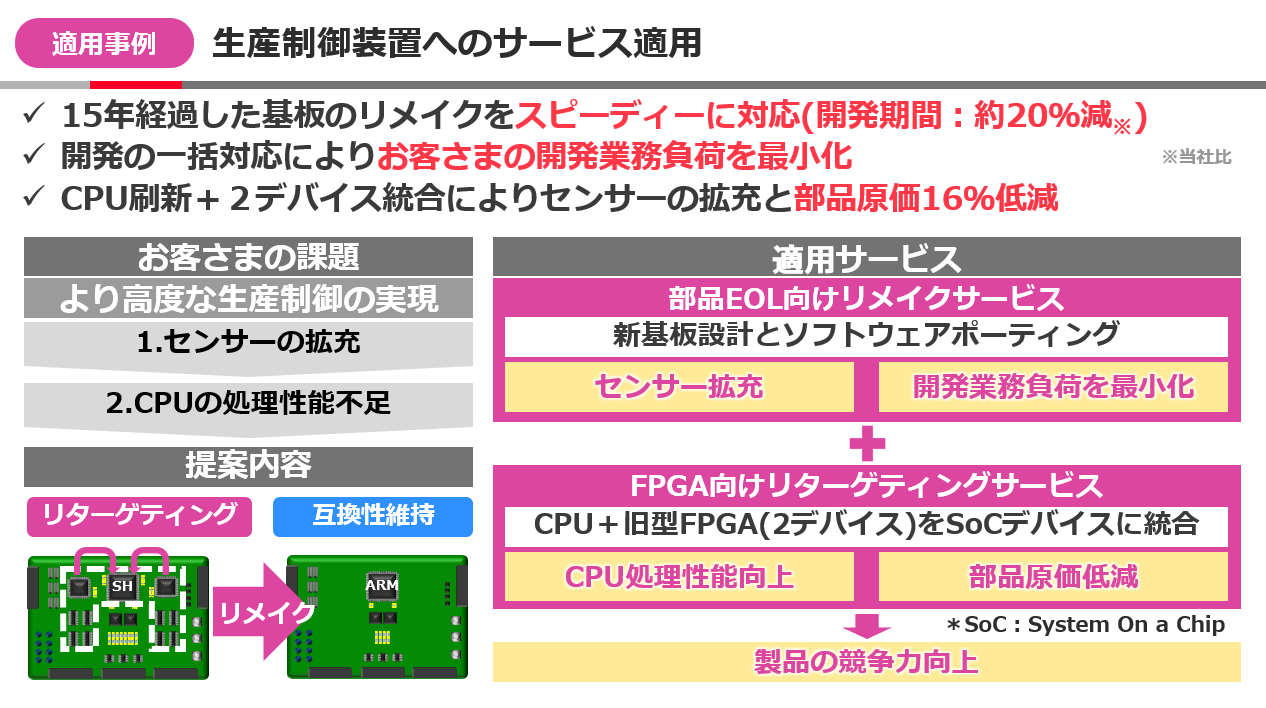

松並:では、具体的な事例を通してメニューの内容を説明してください。

長谷川:この事例ではお客さまの課題を「FPGA向けリターゲティングサービス」と「部品EOL向けリメイクサービス」の2つのサービスで実現しています。本事例は実際の製造装置メーカー様から受託した、温度管理センサー基板の製作の例について次の図を用いてご紹介します。

お客さまは、製造品の歩留まり向上や品質向上をめざし、温度管理をきめ細かくするためセンサーの増強をお考えでしたが、従来の基板搭載のマイコンSHでは性能不足でした。そこで、「FPGA向けリターゲティングサービス」を活用して、高性能CPUとしてARMを選定、コスト低減と将来を睨み、周辺のCPLD(*3)2個の論理とGigabit Ethernet対応を提案し、SoC(*4)として1つのFPGAに集約しました。

また、「部品EOL向けリメイクサービス」を用いて、このFPGAに換装した互換ボードの製作や、ARM用ファームウェアへのポーティングといった設計開発を支援させていただきました。

- *3

- CPLD:Complex Programmable Logic Device

- *4

- SoC:System on Chip

図3.生産制御装置へのサービス適用

図3.生産制御装置へのサービス適用

桂田:今回のケースでは、「部品EOL向けリメイクサービス」と「FPGA向けリターゲティングサービス」を組み合わせて、工期を20%削減し、原価も16%低減したボードの再設計を実現できたことを、お客さまから高く評価いただきました。また、当社がデバイス置き換え・基板リメイク・ファームウェアのポーティングを一括で対応できたことも、お客さまにとってはコミュニケーションしやすく、開発コントロールの手間を減らせたとして、満足していただきました。

MBESによる提供価値

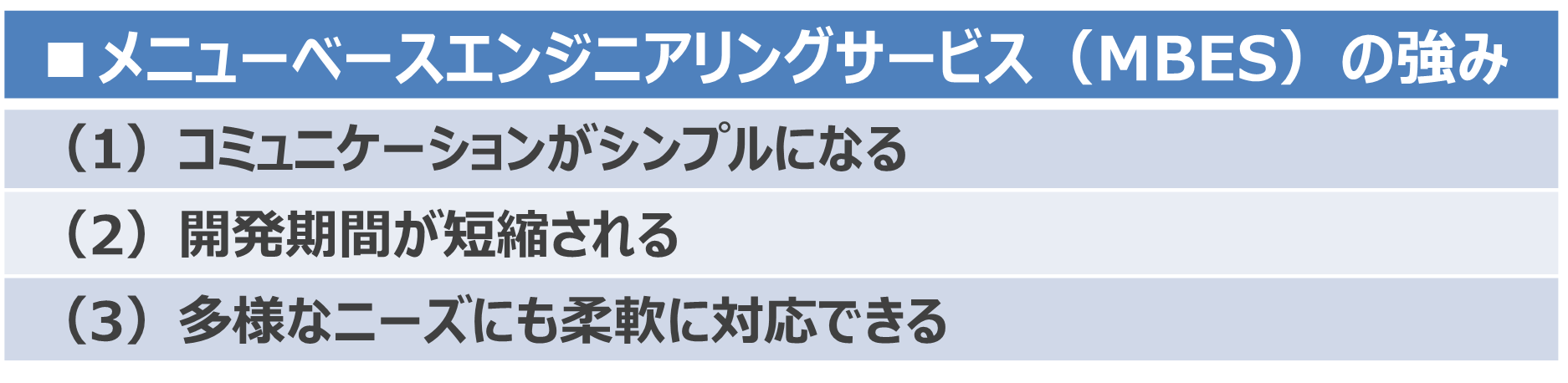

松並:お客さまには、MBESを通してどのような価値を提供していきたいですか?前述した「コミュニケーションのシンプル化」に加え、技術的な進歩についても紹介してもらえますか?

松並さん

松並さん

長谷川:はい。各サービスにおいてはそれぞれ設計効率と品質の面で強化を図っています。例えば、「FPGA向けリターゲティングサービス」では、初期診断ツールによりデバイス情報や設計条件から開発に必要な個別メニュー項目と難易度を提示します。この情報を利用いただくことで、お客さまは開発に向けた検討をスムーズかつスピーディーに開始いただけます。

加えて、メニュー化による設計フローの汎用化によりFPGAの論理設計やテスト工程における自動化ツールの適用範囲を拡げて開発期間を短縮していますので、市場投入のスピードを上げることができます。

その結果、「FPGA向けリターゲティングサービス」では、初期診断ツールによる分析開始から開発終了までの期間を最大45%削減(*5)することができます。

- *5

- 当社比

松並:コミュニケーションのシンプル化に加え、自動化ツールによる効率化が、スピーディーな開発を可能にしているわけですね。

桂田:また、お客さまによってはさまざまな状況があり、必ずしもメニューにぴったり合致しないケースもあるかと思います。そのような場合にも、当社の豊富な経験と幅広い技術力により、お客さまが「ちょっと無理だろう」と思われるようなご要望にも対応いたします。このような柔軟な対応もお客さまから高く評価されている部分だと思います。

松並:まとめると、メニュー化によって必要な情報が明確になり、コミュニケーションがシンプルになる。また、自製ツールによって設計工程を自動化することで、開発期間が短縮される。そして、当社の豊富な経験と高い技術力によって、お客さまの多様なニーズにも柔軟に対応できる。これがMBESの強みというわけですね。

桂田:はい、その通りです。MBESは、お客さまが直面する多くの課題に対して、効率的かつスピーディーに解決策を提供する新世代のエンジニアリングサービスをご提案できたと思います。

より詳しい解説をYouTubeに載せていくので、そちらをぜひご覧になっていただきたいです。特に簡単自動診断がどのような形で使っていただけるか解説していきますので、MBESの要点をぜひ確かめていただきたいですね。

松並:これからもお客さまのお悩み解決に向けて、より良いサービスへ継続的に進化させていきましょう。今日はありがとうございました。

2023年9月

株式会社 日立情報通信エンジニアリング

CTO 松並 直人

エンジニアリング事業部 エンジニアリング事業企画本部 長谷川 昇

営業統括本部 第2本部 桂田 ちず

※編集・執筆当時の記事のため、現在の情報と異なる場合があります。編集・執筆の時期については、記事末尾をご覧ください。