キーワード

- #セキュリティ

- #ネットワーク

- #AI活用

AIの進化は目覚ましく、私たちのビジネス環境に大きな変化をもたらしています。しかし、この技術革新は、サイバーセキュリティの脅威も進化させているのをご存知でしょうか?

こんにちは、私はネットワークセキュリティを中心としたソリューション開発を担当しています。日々、多くの企業のセキュリティ担当者様から「巧妙化する攻撃にどう立ち向かえば良いのか?」「限られた予算で何から手をつければ良いのか?」といったご相談をいただきます。今回は、AIが急速に普及しつつある現代において、企業が直面しているサイバーセキュリティの現状や新たな課題、そして特に注力すべき対策についてご紹介します。皆さまのセキュリティ強化の一助となれば幸いです。

1. 「うちは大丈夫」は通用しない?企業を取り巻く厳しい現実

「うちは中小企業だから大丈夫」「大企業ほど狙われないだろう」

――残念ながら、そうした認識は通用しない時代になりました。実際、多くの企業が共通のセキュリティ課題を抱えています。

――残念ながら、そうした認識は通用しない時代になりました。実際、多くの企業が共通のセキュリティ課題を抱えています。

・予算と人材の壁:潤沢な予算や専門人材を確保することは難しく、最新のセキュリティ対策や継続的な運用が後手に回りがちです。

・意識のギャップ:経営層から従業員まで、サイバーセキュリティへの意識が十分に浸透しておらず、「何かあってから考える」という状況に陥りがちです。

・サプライチェーン攻撃の標的:大企業へのサイバー攻撃の「入り口」として、セキュリティが手薄な中小企業が狙われるケースが増えています。特に、AIを悪用した巧妙な手口は、見破ることが非常に困難です。

・意識のギャップ:経営層から従業員まで、サイバーセキュリティへの意識が十分に浸透しておらず、「何かあってから考える」という状況に陥りがちです。

・サプライチェーン攻撃の標的:大企業へのサイバー攻撃の「入り口」として、セキュリティが手薄な中小企業が狙われるケースが増えています。特に、AIを悪用した巧妙な手口は、見破ることが非常に困難です。

もはや、どの企業も、いつ、どんな形で攻撃を受けるか分からないという認識を持つことが、最初の防御策となります。

2. AIによるサイバー攻撃の進化と、企業が直面する課題

AIは攻撃者にとっても強力なアシスタントとなり得ます。具体的にどのような新たな課題が生まれているのでしょうか?

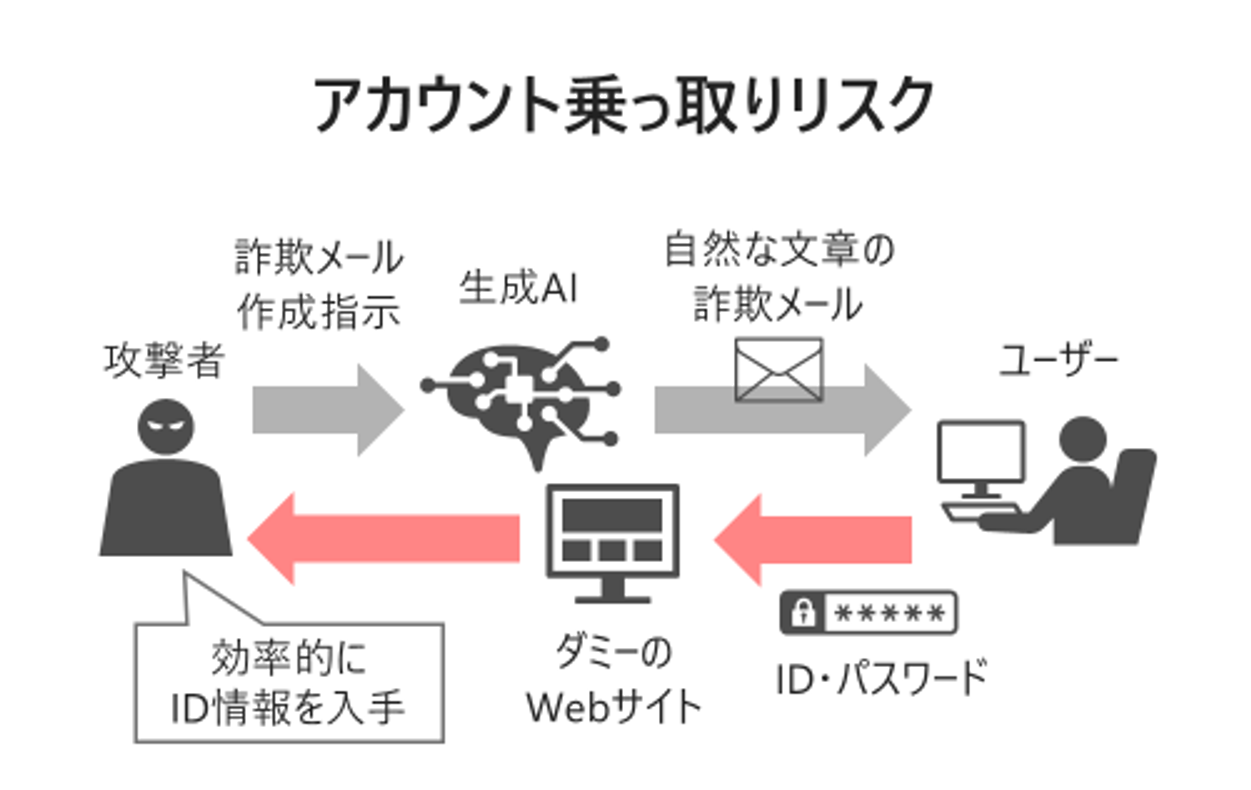

・アカウント乗っ取りリスク:生成AIを悪用した巧妙なフィッシング詐欺メールが急増しており、ログイン情報を詐取する手口が高度化。漏洩対策がされていない場合、社内システムやクラウドサービスに不正アクセスされるリスクが高まる。

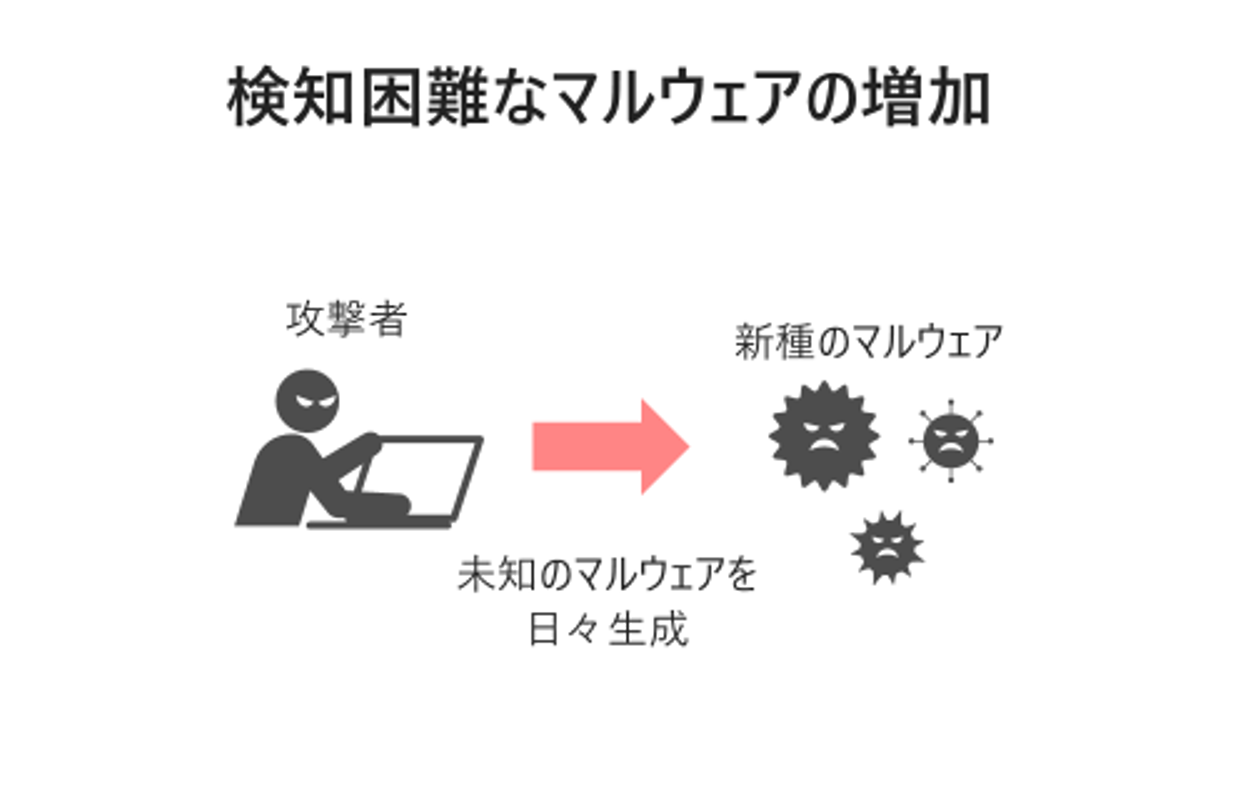

・検知困難なマルウェアの増加:生成AIは未知のマルウェアを生成できるため、従来のアンチウィルスソフトでは検知が難しくなり、PCやサーバなどエンドポイントへの侵害リスクが高まる。

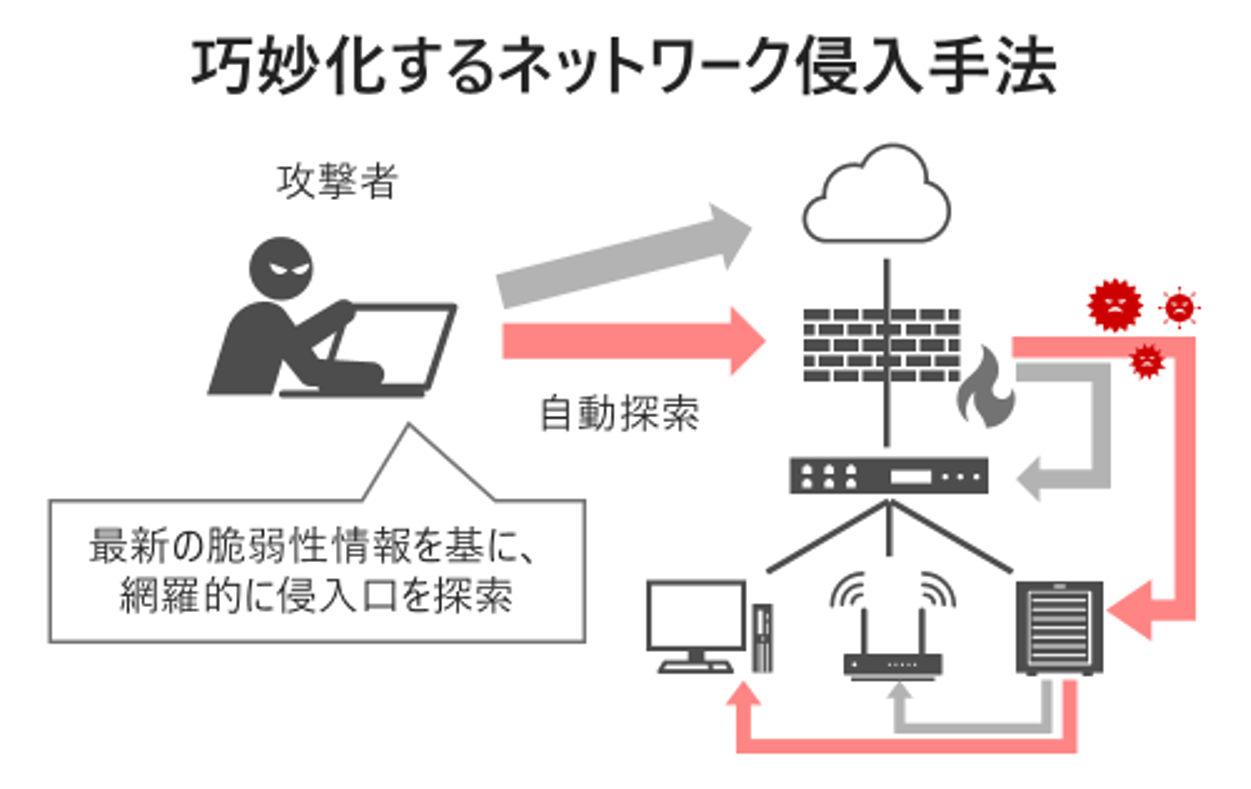

・巧妙化するネットワーク侵入手法:AIによる脆弱性探索などの高度な攻撃手法により、従来の防御をすり抜けてネットワークへの侵入を許してしまうリスクが高まる。

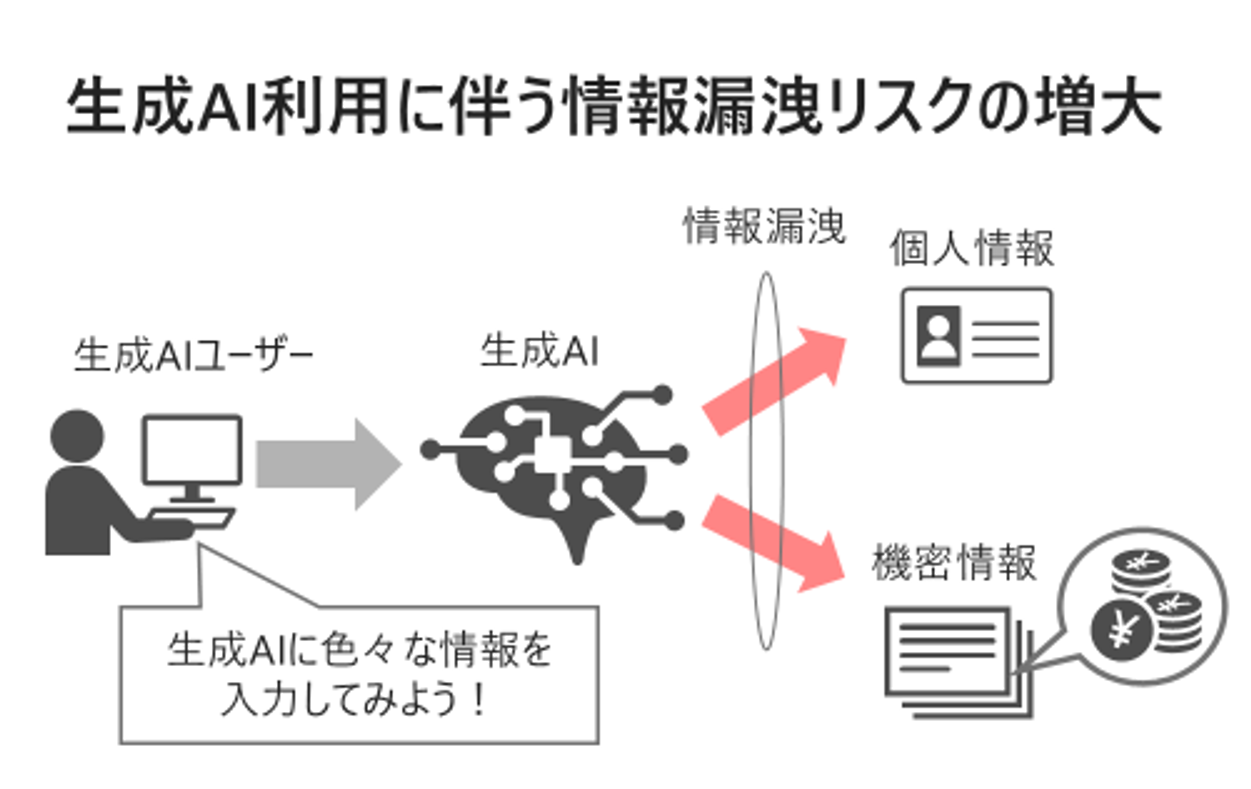

・生成AI利用に伴う情報漏洩リスクの増大:業務で生成AIを利用する際、意図せず企業の機密情報や個人情報をAIに入力してしまうリスクや、AIが生成した回答に機密情報が含まれるリスクがあり、情報漏洩を監視・制御する仕組みが必要。

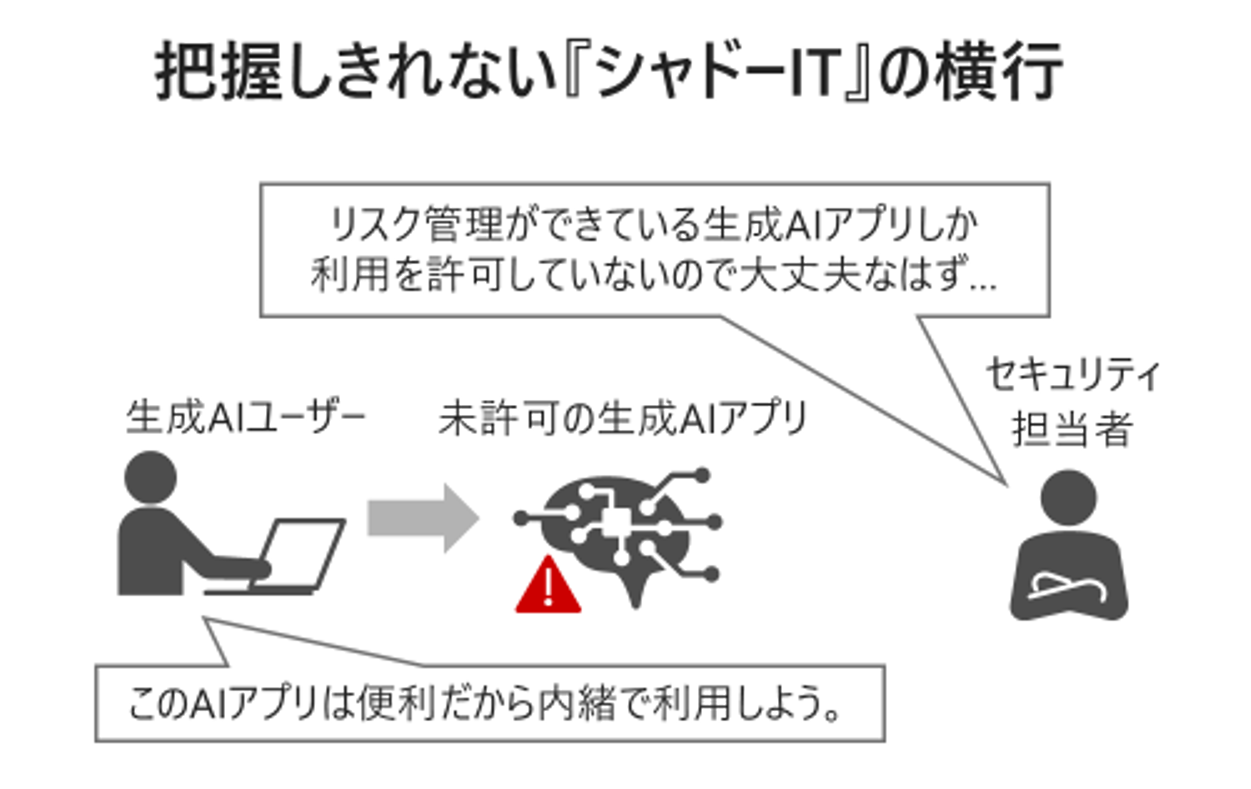

・把握しきれない「シャドーIT」の横行:会社の許可なく利用されるクラウドサービス(シャドーIT)は、セキュリティ部門の管理・監視が及ばず、特に利便性が高い生成AIアプリケーションは無断利用されやすいため、不正アクセスやコンプライアンス違反などのリスクが高まる。

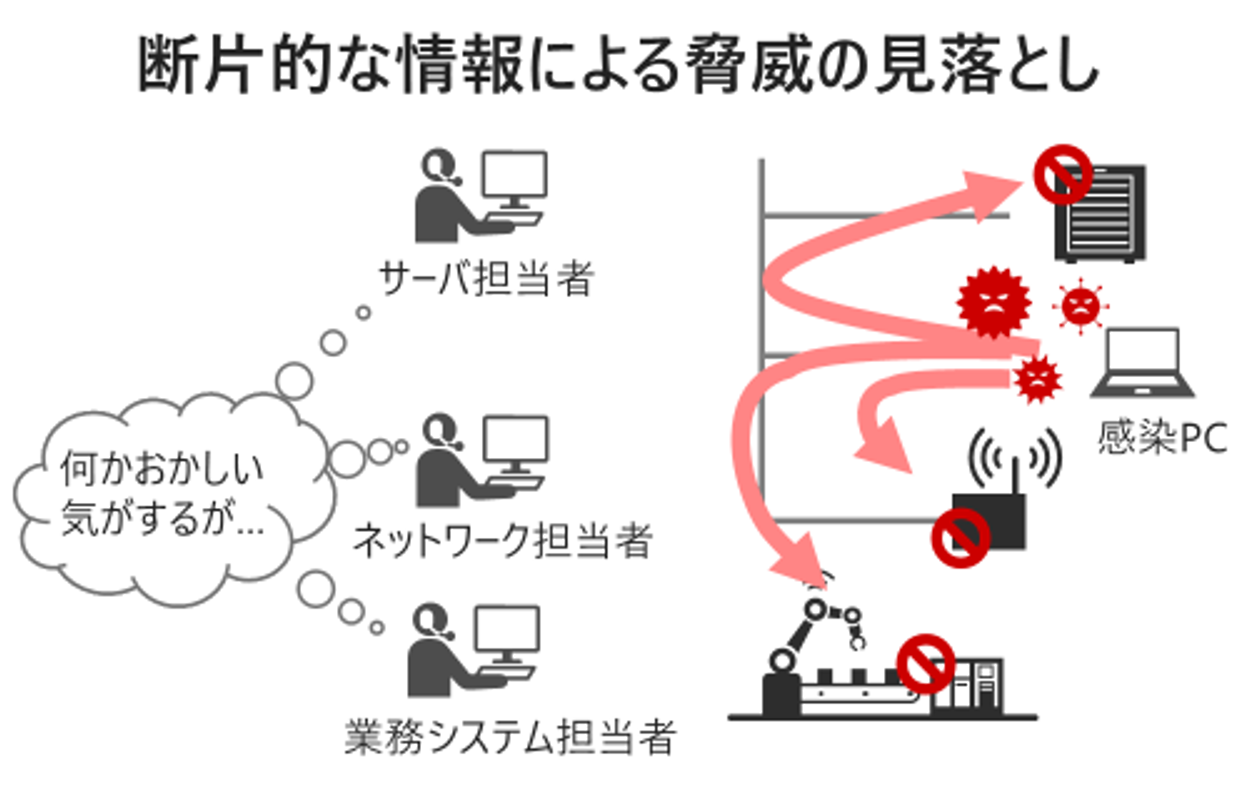

・断片的な情報による脅威の見落とし:エンドポイント、ネットワーク、メールなどのセキュリティツールが個別に運用されている場合、AIによる複合的な攻撃の全体像を把握しきれず、脅威の関連性を見落として対応が遅れる可能性あり。

このように、AIは攻撃手法を高度化・自動化させ、これまで以上に企業のセキュリティ担当者を悩ませる存在となっているのです。

3. 今、企業が特に注力すべきサイバーセキュリティ対策とステップ導入

リソースが限られている企業では、効率的かつ効果的な対策に焦点を当てることが重要です。ここでは、AI時代の脅威に対抗するために、特に導入を検討すべき6つのセキュリティ対策を3つのステップに分けてご紹介します。

ステップ1: 基本的な防御を固める

(1) 認証機能の強化

パスワードのみの認証は非常に危険です。ワンタイムパスワードや生体認証など、複数の要素を組み合わせた多要素認証(MFA*1)は、全てのシステム(特にVPN、社内システム、クラウドシステム)への導入を徹底することで、費用対効果の高い対策となります。 しかし認証情報が入手されれば、MFAをすり抜けるケースもあります。そこで注目されるのがITDR*2です。ITDRは認証基盤そのものを監視し、認証情報の悪用や特権昇格といった不審な動きをリアルタイムで検知・対処します。MFAとITDRを組み合わせることで、入口対策だけでなく、内部での脅威にも対応できる強固なセキュリティを構築できます。

パスワードのみの認証は非常に危険です。ワンタイムパスワードや生体認証など、複数の要素を組み合わせた多要素認証(MFA*1)は、全てのシステム(特にVPN、社内システム、クラウドシステム)への導入を徹底することで、費用対効果の高い対策となります。 しかし認証情報が入手されれば、MFAをすり抜けるケースもあります。そこで注目されるのがITDR*2です。ITDRは認証基盤そのものを監視し、認証情報の悪用や特権昇格といった不審な動きをリアルタイムで検知・対処します。MFAとITDRを組み合わせることで、入口対策だけでなく、内部での脅威にも対応できる強固なセキュリティを構築できます。

- *1

- MFA: Multi-Factor Authentication

- *2

- ITDR: Identity Threat Detection and Response

(2) エンドポイントセキュリティの強化

EDR*3を導入することで、PCやサーバーなどのエンドポイントに潜む脅威を早期に検知し、対応の自動化・支援が可能になります。異常な挙動をリアルタイムで監視することで、感染拡大を未然に防ぐことができます。

EDR*3を導入することで、PCやサーバーなどのエンドポイントに潜む脅威を早期に検知し、対応の自動化・支援が可能になります。異常な挙動をリアルタイムで監視することで、感染拡大を未然に防ぐことができます。

- *3

- EDR: Endpoint Detection and Response

(3) メールセキュリティやファイアウォールの強化

巧妙化するフィッシング詐欺メール対策として、メールのスキャン機能を強化したメールセキュリティの導入は非常に有効です。また、次世代ファイアウォール(NGFW*4)は、従来の防御機能に加え、不正侵入防御やアプリケーション通信制御機能を備え、高度な攻撃手法からシステムを保護します。

巧妙化するフィッシング詐欺メール対策として、メールのスキャン機能を強化したメールセキュリティの導入は非常に有効です。また、次世代ファイアウォール(NGFW*4)は、従来の防御機能に加え、不正侵入防御やアプリケーション通信制御機能を備え、高度な攻撃手法からシステムを保護します。

- *4

- NGFW: Next-Generation Firewall

ステップ2:AI活用と情報漏洩対策を強化する

生成AIの利用が広がる中で、情報漏洩やシャドーIT問題に対処するための対策です。

(4) 生成AIへの入力データや回答データの監視

データ損失防止(DLP*5)やAIガードレール(AI Guardrails)と呼ばれる仕組みの導入により、生成AIによる機密情報や個人情報の漏洩を監視・制御することができます。

データ損失防止(DLP*5)やAIガードレール(AI Guardrails)と呼ばれる仕組みの導入により、生成AIによる機密情報や個人情報の漏洩を監視・制御することができます。

- *5

- DLP: Data Loss Prevention

(5) シャドーITの監視

CASB*6を導入し、未許可のクラウドサービスや生成AIアプリケーションの利用状況を可視化・制御し、セキュリティポリシーに違反する行為をブロックすべきです。

CASB*6を導入し、未許可のクラウドサービスや生成AIアプリケーションの利用状況を可視化・制御し、セキュリティポリシーに違反する行為をブロックすべきです。

- *6

- CASB: Cloud Access Security Broker

ステップ3:統合的な監視と迅速な対応力を構築する

より高度な脅威に迅速に対応するための、一歩進んだ対策です。

(6) XDRの導入検討

EDRがエンドポイントに特化しているのに対し、XDR*7はエンドポイント・ネットワーク・クラウド・メールなど、複数のログ情報を統合し、相関分析で広範な攻撃を検知・可視化します。運用負担を軽減し高度な脅威にも対応可能なため、将来的には導入を検討すべき重要な対策です。

EDRがエンドポイントに特化しているのに対し、XDR*7はエンドポイント・ネットワーク・クラウド・メールなど、複数のログ情報を統合し、相関分析で広範な攻撃を検知・可視化します。運用負担を軽減し高度な脅威にも対応可能なため、将来的には導入を検討すべき重要な対策です。

- *7

- XDR: Extended Detection and Response

おわりに

AIの進化は、私たちに新たなビジネスチャンスをもたらす一方で、サイバーセキュリティという「守り」の重要性をかつてないほど高めています。企業においては、限られたリソースの中で、いかに効率的かつ効果的に対策を講じるかが問われています。今回ご紹介したセキュリティ対策を段階的に導入し、従業員の方々のセキュリティ意識を高めることで、皆さまも来たるAI全盛時代を安全に、そして力強く乗り越えていけると確信しています。

当社は、お客さまの状況に合わせた最適なセキュリティ対策の導入から運用まで、一貫してサポート致します。ぜひ、この機会にサイバーセキュリティの現状を見直し、具体的な対策の検討を始めてみませんか?お気軽にご相談ください。

2025年11月

株式会社 日立情報通信エンジニアリング

ネットワーキング事業部 DCネットワーク本部 ネットワークソリューション開発部 竹島 由晃

※編集・執筆当時の記事のため、現在の情報と異なる場合があります。編集・執筆の時期については、記事末尾をご覧ください。